ラコブックスのらこです

ものづくりは、自由と制約のせめぎ合い。その奥深さに触れ、先人たちの想いや哲学を掘り下げるため、「クラフトな人たち」というインタビュー連載を始めることにしました。

初めてご覧になる方もいると思うので、簡単に自己紹介します。普段は、本やおすすめ本屋をSNSで紹介をしたり、読書にまつわる体験やプロダクトをつくっています。

プロフィール

- 1991年生まれ。企業でマーケター兼プロコーチ。

- 400日連続でnoteに本の感想を投稿し続け、その後「人のために届けたい」とTwitter(X)を開始。

- 2年半かけて1万フォロワーに到達し、現在は読書にちなんだ体験やものづくりに注力。

- 祖父が営んでいた本屋の復活を志し、横浜のローカルブックストアにて棚オーナー活動も行っている。

2024年5月から、ブックポーチ(本の持ち運び用)づくりのプロジェクトを進めています。

この場を通じて、ものづくりで得た気づきや、つくる人たちの思考を伝えていきます。

本や読書、新たな発見と出会う体験が好きな方に、何かひとつでも得られるものがあれば嬉しいです。

ものづくりに関わる人たちの話を聴きたい

自分でも関わってみて感じたのは、「奥深い!」ということ。面白さと難しさが複雑に絡み合う感覚です。

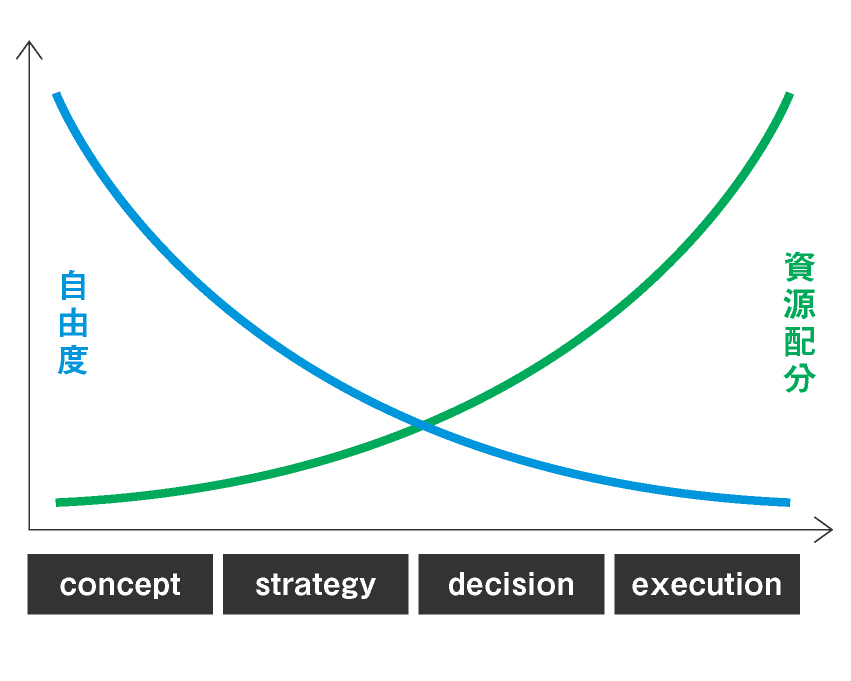

理想を描くときは自由なのに、実現フェーズに入ると「何を削るか」「何を残すか」意思決定の連続。

実行に移すと、当たり前なんですが途端にリソースと制約のせめぎ合いになるんですよね。

ふと考えました。

プロフェッショナルは、どのようにものづくりをしているんだろう?

当面は本や読書に焦点を当てて、ものづくりをする人々に「つくること」のあれこれを聞いていきます。

たとえば

- 本にまつわる空間や体験をつくる人

- ひとりで出版して本を生み出す人

- 体験に付随するプロダクトをつくる人

- 本の装丁を手がける職人

——そんな「クラフトな人たち」の思考や哲学を掘り下げていきます。

その中から私自身のものづくりにも活かせる視点を見つけていくつもりです。

クラフトな人たちとは

「クラフト(craft)」は英語の「cræft」に由来し、「技術」や「力」を意味する言葉です。

一方でドイツ語の「Kraft」は「力」や「エネルギー」を指し、精神的な強さのニュアンスも持ち合わせています。

ものづくりは技術だけでなく想いが宿る。だからこそ「クラフトな人たち」に話を聞きたいと思いました。

クラフトな人たちの「考え方」に触れることで、読者自身の視点も広がるはず。

このインタビュー連載が、読者にとっても「自分のものづくり」に繋がるような場になればと思っています。

さて、ここからは私のブックポーチづくりに至る背景を包み隠さずにお伝えしていきます。

きっかけは満たされない想い

まさか自分がつくる側に回るとは思ってもいませんでした。

きっかけは、ずっと心の片隅にあった満たされない想いです。

ある日、電車の中でカバンから取り出した本の角がぐにゃりと折れていました。

「またか……。」

些細なことかもしれませんが、本好きにとっては見過ごせない問題です。

本をそのままカバンに入れると傷む。でも、市販のブックカバーはしっくりこない。

理想の「本を持ち運ぶ方法」を探し続けていましたが、どこかに妥協点を見つけるしかありませんでした。

けれど、ある時ふと思ったんです。

「だったら、自分でつくるしかない。」

この小さな決意が、すべての始まりでした。

私のプロファイル

私にとって「本の持ち運び」はどんな存在なのか、リアルな習慣を紹介します👇

🚃電車通勤中

- 普段から本を一冊カバンに入れる(文庫・新書・実用書のサイズ感)

- 傷がつくのが気になるので包むものが欲しい

- 会社の休憩時間にも読む

- 本を持っていると知られたくない心理がある

☕️休日の喫茶店

- 近所の喫茶店で読むのが定番

- スマホを置いて読書だけに集中できる時間をつくる

- お気に入りの本を1冊だけ選んで持ち運ぶ時間が楽しい

- ひとり旅にも1冊持っていく

外から見たら何の本を読んでいるかわからないため、ブックカバーは付けない派です

そんな自分には、どうやらブックポーチというプロダクトが必要なのだと気づきました。

多くのブックポーチはサイズのバリエーションが多すぎたり、素材が丈夫すぎてスポーティーに見えたり。

もちろん、どれも魅力的なプロダクトですが、自分に合うものは正直ありませんでした。

マーケティングの目線を入れた整理👇

💡顕在(目に見えている欲求)

• サイズ:ハードカバーを除いて、文庫から文芸書がワンサイズで入る

• 素材:本にフィットし、心地よく持ち運べるようなもの

💡インサイト(目に見えていない欲求)

• いかにも「本を持ち運んでいるアピール」を外に発信したくはない

• でも自分が本を大切に持ち運び、読もうとしている姿勢を認めてあげたい

つきつめると、家から目的地までの間、本を持ち運んでいる道中を“いい時間”にしたいんだとわかりました。

だったら、自分でつくってみよう!

信頼するクリエイティブディレクターとともに、プロジェクトがスタートしました。

手紙というモチーフにたどり着くまで

まずは、サンプルをつくるにしても要件定義が必要でした。

「つくる」と決めた瞬間から壁にぶつかります。どんな形状にするか? どんな素材がいいのか?

とにかく試作を繰り返すしかない。

既存のプロダクトをいくつも買い、ああでもない、こうでもないと議論を重ねる日々。

いま思えばプロダクトありきだったので何を制約とするか優先順位を付けるのに苦労していました

「本を包むもの」にはしたい。でも、ありきたりなポーチではなく、使うたびに気持ちが動くようなものにしたい。

そんな時、一緒にプロジェクトを進めているクリエイティブディレクターからのLINEにハッとしました。

手紙をモチーフにするのはどうだろう?

その瞬間、すべてがつながった気がしました。

「ブックポーチが必要だ」と思っていたけれど、「どんな感覚を生み出すべきか?」という問いが抜け落ちていた。

読書は、誰かから何かを受け取る体験でもある。ページを開くたびに、過去の誰かの言葉に触れる。

持ち運んで「開く」こと自体が、特別な体験になる。そんなプロダクトをカタチにしよう。

方向性が決まった瞬間、ネーミングもすぐに決まりました。

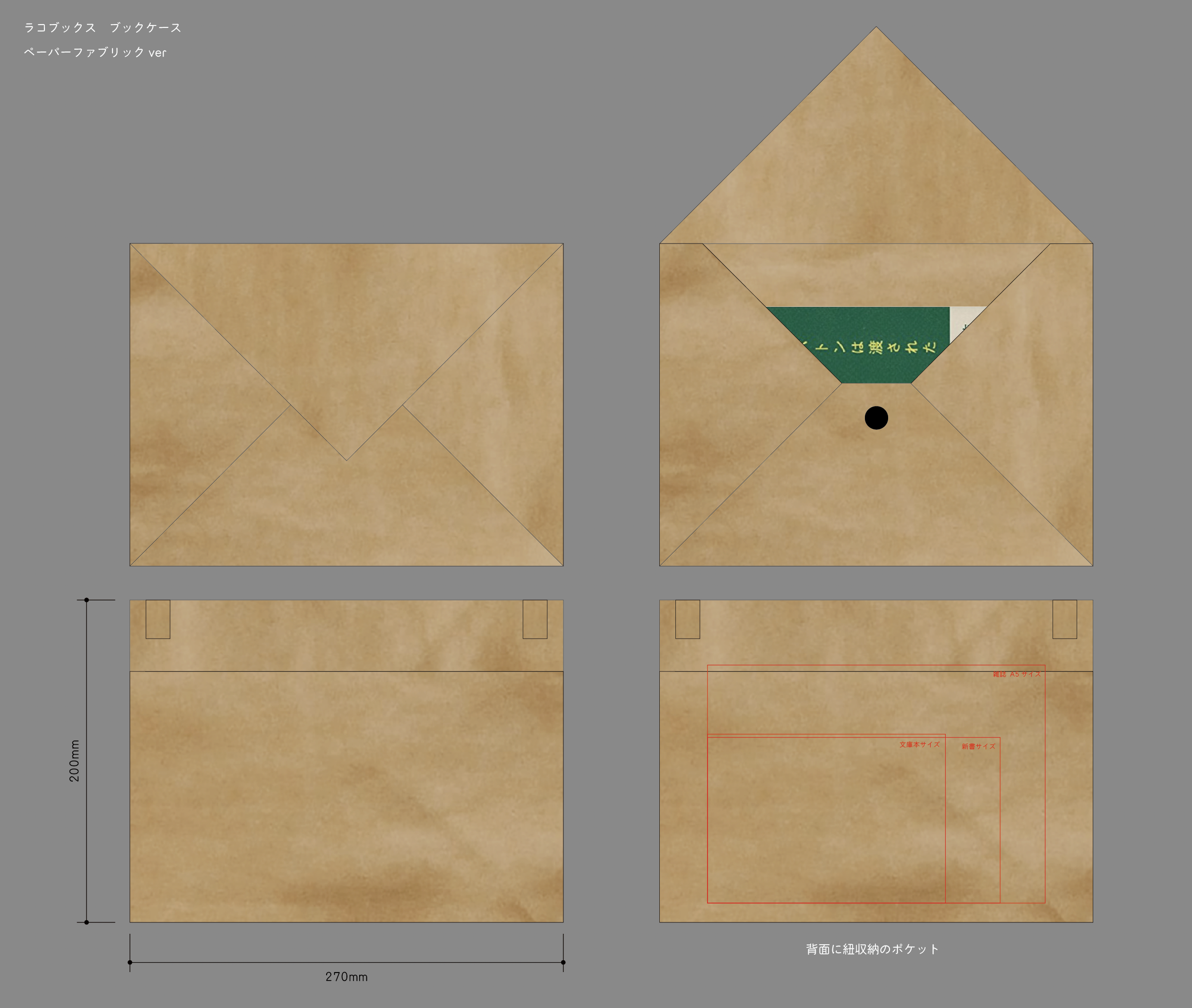

パートナーに実際デザインいただいたもの

読書体験から受け取ったものを、re:tterを通じて還元できたら、こんなに嬉しいことはない。

生産体制と素材探しの試行錯誤

形状、紙を使ったクラフトペーパーのような素材、モチーフが決まったことで、一気に制作が進みました。

しかし、ここからが本当のスタートでした。

この想いをどうすればクオリティ高く、それを実現して持続的に続けられるのか?

たとえば素材。

紙を使った素材と一口に言っても、じつはたくさんの種類があります。

生産地、耐久性、触り心地、軽さ、風合い。

「このポーチを手に取ったとき、どんな気持ちになってほしいのか?」

そう考えながら、選択肢を比較しました。

最終的にたどり着いたのは、活版印刷の生みの親であり、ドイツのペーパーファブリック。

カタチにする要件が決まったところで、生産に入っていきます。

制作を委託するにしても、誰にどう頼めばいいのか。

時間はかかったものの、最終的に信頼できるデザインカンパニーと出会えました。

いまもプロダクトの完成に向けて前向きな議論を交わしながら進めています。

試作過程もこの場所で発信していく予定です。

さいごに

宇野常寛氏の『庭の話』を読んで、これからの鍵は承認よりも制作(=つくる) だと確信しています。

この連載を通じて「ものをつくるとは?」という問いを一緒に探っていけたらと思っています。

更新情報はTwitterX(@LACO_BOOKS)でもお知らせします。

では、これからどうぞお楽しみに!