これまでの人生を全力で振り返ってみました!

ブックコーディネーターの「らこ」としてではなく、らこ君というパーソナリティを持つ者として、振り返りを書いてみます。

全部で、3万文字あります。

繰り返しますが、3万文字の長編です。

らこという中の人(本人)がどうやって出来上がったのか、ちょっと興味あるぞ!という方は、いろいろと赤裸々に書いているので良かったら見ていってください。

いま「つくること」「仕事」を心から楽しめているのは、過去としっかり向き合えたからだと思っています。そんな今につながる原点の話です。

【幼少期】思い通りにしたがる

1991年、神奈川県横浜市で長男として生まれます。

幼稚園に入る前の記憶で残っているのは、誕生日に従兄弟の家族と一緒に過ごしていたシーン。わんぱく小僧で目立ちがりや元気で泣き虫、可愛がってもらっていました。

幼い頃「なぜ自分のいない場所で時間が流れている」と不思議に思っていました。見聞きしていない経験が、どうして現実に起きているのかがわからない。疑問を投げかけても親はポカン。

何でも思い通りにしたくて、自分中心に世界を見ていました。人間は誰しもいつか死ぬと知ったとき、怖くなって母に泣きついた記憶があります。

わがままのエネルギー

「こうしたらどうなるんだろう?」好奇心旺盛で、思いついたらすぐに動きたくなるタイプ。周囲の空気やルールよりも、湧き上がる興味のほうがいつも勝っていました。

- 入園してすぐ、出会った男の子といきなり喧嘩

- お遊戯会では演技そっちのけでマイクを奪う

- 出席を取る先生には毎回ふざけた返事をする

- 他のクラスに乗り込んで無言でビンタ(相手の反応にこっちが驚く)

今思えば信じられない行動だけれど、当時は「どうなるか知りたいからやっちゃえ」という直感に従ってただ動いていました。

周囲からは暴れん坊だと見られていました。

思い通りにいかないと泣き、けれど泣き虫な自分を認めたくなくて、さらに反発する。ジタバタも今振り返れば「エネルギーの行き場」を探していたのかもしれません。

「つくる」憧れと挫折

印象に残っているのが幼稚園の父との親子工作。全然できなくって悔しくて大泣きしました。

当時、夢中になっていた堂本光一主演の『銀狼怪奇ファイル』(日テレ土曜のジャニーズ主演ドラマ枠が好物)が大好きで、メカを改造するシーンに強く惹かれて。

「あんなふうに複雑なものをつくってみたい」。けれど、何をどうすればいいのかがわからない。

周りの子たちは、淡々と組み立てて完成させていたけど、ああしたい!がぐるぐるして手が止まってしまう。ラジオを分解したところで終わり、なにも仕上がらずにわんわん泣く(父もきっと、どう接すればよいのか困っていたと思います)

頭の中のイメージをどうやって落とし込めばいいのか。「どうせつくるなら、理想をカタチにしたい」という思いが強すぎて、逆に身動きが取れなくなっていた。

そうして何度も思うようにいかない体験を重ねるなかで、「不器用なんだ」「ゼロから組み立てるのは向いていない」と思い込みが強くなります。

気づけば「体格はいいけれど不器用」というセルフイメージが出来上がっていきました。

本当は「理想をカタチにしたい欲求を扱う方法を知らなかっただけ」と気づくのはだいぶ先のお話。

仕切りたがり

年長になる頃には、それまでの衝動的な行動も少しずつ落ち着いてきた。クラスでは、先頭に立っている機会が増えていきます。

鬼ごっこやかくれんぼなどの遊びも、誰かに頼まれたわけでもなく「これやろう!」と声をかけて始まっていました。

その場にいるみんなが楽しめるように考えて場を仕切り「こうしたらもっと面白くなるかも」「次はこうしてみようよ」思いつきをそのまま口にして、巻き込みながら場を動かしていきました。

思いつきをきっかけに、人とカタチにしていく。それが「つくる」の原点です。

【小学生】スポーツがんばる時代

幼少期から少年期にかけて、ボーナスタイムを授かりました。

- 体格に恵まれていたこと

- できた感覚を積み重ねられたこと

この2つが、自己効力感「やればできる」感覚を育んでくれました。

手応えがあったからこそ「もっとできるかもしれない」と自然と前に踏み出すイメージです。社会人になってから出会った人には意外に思われるんですが、じつはスポーツ少年でした。

ソフトボールとの出会い

野球好きの父の影響で、幼い頃から野球中継(日テレ巨人戦)をよく観ていました。

ある日、父がグローブを買ってきます。裏地の毛が肌に触れて「アッチイ!」と言って放り出してしまいました。周りは苦笑い。でも気を取り直し、地域のソフトボールチームに入会します。

小学4年生の頃から、本格的にピッチャーの練習を始めます。夜勤の父は、寝ておきたい夕方の時間にも、ほぼ毎日のように近所の公園でピッチング練習に付き合ってくれました。

友達と遊ぶ時間が削られて苛立った日もあります。けれど、やめようとは思わなかった。努力がカラダに染み込んでいた。小学5年生の秋。積み重ねの結果、当時住んでいた横須賀市の選抜チームに選出されます。

理由は、体格の良さとバッティング、足の速さ。セレクション当日に、たまたま良いバッティングができました(運が良かった!)

物事がうまくいくパターン

打てた理由を振り返ると「流し打ち」のイメージトレーニングをひたすら続けていました。当時読んでいたのは軟式野球の教科書(当時はYouTubeこそなかったですが、本の実践はしてました)

「イチローのように打ちたい」と思って、流し打ちのページばかり何度も読み返しては、素振りを繰り返す。動きを真似る、モノマネですね。

ピッチングも同じでした。他チームのエースの投げ方を研究しては、練習ですぐに真似してみる。日によってフォームが変わっていたので「なんで毎回違うの?」と不思議がられていたと思います。迷いを感じていた記憶がありますね。でも同時に、フォームを一つに決めつける息苦しさも抱えていました。

あとは、良いと思ったアクションはすぐにチームに持ち込みました。選抜チームでは、監督の話を聞くときは帽子を取って耳を傾ける。それをすぐに地域のチームにも取り入れたり。

良いものはすぐに取り入れる。型に落とし込んで実践する。見本や理論を一度試してみるスタイルです。

小説を遊び心でつくってみる

そうやって理論を取り入れる楽しさはスポーツ以外でも感じていました。

小学校で「小説を書いてみる」授業の時。覚えているのはライオンや巨大タコなどの怪物たちと戦う冒険譚。武井壮さんの架空の楽しみ方のライトノベル版のようなものかな。プロットはシンプルに、内容は面白おかしく。文章表現は他の作品から引用しまくりました!

たとえば当時読んでいた児童文学『ズッコケ三人組』のラストの一文をまねて引用したり、漫画『MMR マガジンミステリー調査班』から知識を得た武器名を入れたりと、いろんな要素を足し合わせてつくっていきました。

おそるおそる提出してみると、それがウケた。嬉しい!思いつき、見本や理論から要素を取り入れて実践してみる。そこに、ほんの少しの遊び心を加えると、物事がうまくいきやすい。

ただ、当時は感覚でやってるだけで言葉にできていません。

楽観思考の源は全国大会

「やればできる」「きっとなんとかなる」楽観的な感覚を持てるようになったのは、小学6年生の夏ソフトボール全国大会の経験。当時所属していた選抜チームは、これまで何度も全国大会に挑戦してきました。最高成績は準優勝、優勝は悲願でした。

2002年の全国大会でついに、その悲願を達成します。

監督は激昂型。ノックが始まると止まらない。子どもたちがヘトヘトになってもやめない。フロー状態に入ると、親の声すら届かない。

親たちは「逃げろ!」と子どもの方に怒鳴る。なぜなら監督に制止が効かないから。半端ない熱量の中で、毎日みっちり鍛えられました。

夏休みに入ってからは連日の練習。現地・滋賀県へと向かい、大会会場には「練習は嘘をつかない」という横断幕が掲げられていた。

勝ち進むごとに滞在は延びていく。夜の旅館ではしゃぎすぎて階段で頭をぶつけ、何針か縫う怪我もした。病院でホチキスのような器具で「ガシャン」と留められた時の音はいまでも覚えています。

頑張ればなんとかなるはず!この経験が楽観思考の源になっています。

読書との出会い

本との関わりも書いておきます。幼少期の読み聞かせで面白く感じていたのは、五味太郎さん作品、ばばばあちゃんシリーズ、ぐりとぐら、なかでもお気に入りはクリスマスに読む「さむがりやのサンタ」。見て楽しんでいました。

読書との出会いは公文式の教室でした。入口近くに本棚があって、帰る前にふらっと自由に読んでよかったんですよね。たしか貸出もあったと記憶しています。

本はくもん出版系が多かったです。お気に入りが石ノ森章太郎監修のシャーロックホームズ漫画版、これがめちゃくちゃ面白かった。あとは『宇宙人のいる教室』や高学年になって『西遊記』も時間をかけて読んでました。

小学校の教室にも本棚があって、図書館から『ズッコケシリーズ』を引っ張り出して勝手に棚に追加したり、あとは先生が持参してくれたさくらももこのエッセイ、より抜きサザエさん(四コマ漫画)が好きでした。

ぶっちゃけると、外に遊びに行く時に小説をアクセサリーのように持ち歩いて「自分は本を読む人間だ」と周囲に印象づけようと背伸びもしていました。覚えているのは『ビルマの竪琴』を一時期ずっとバッグに入れてました。

スポーツだけの人間にはなりたくなかった。「勉強もできるやつ」だと思われたかった。どこかで「賢い」だったり「変わっている人」と思われたい気持ちがありました。

「目立つと損する」と思い込む

ソフトボールで結果を出し、体格にも恵まれ、クラスではガキ大将的なポジション。強気な態度もありました。まるでジャイアンのような存在。

ある日、教室で女子数人が陰口を言っているのを偶然聞いてしまった。その瞬間、胸がぎゅっとなった。強がっていたけれど、そんなふうに言われるのは弱かった。

「ああ、こういうふうに見られてるんだ」

気づきとともに、クラスの中でガキ大将のような立ち位置にいる自分が、急に恥ずかしくなった。無邪気にふるまっていたつもりが、どこか滑稽に見えたのかもしれません。

その日を境に「目立つのは損だ」という感覚を覚えるように。能力や存在感を出すことが怖くなっていった。

- これからは、ほどほどでいい

- 出しゃばらずに、無難にやろう

一方で、心のどこかでは「持て余しているエネルギー」を持て余していた。見ないふりをしながらフタをしていたのかもしれません。

影のようなどんよりした感情を抱えたまま中学へ進んでいきます。

【中学生】鬱屈した日々と負のループ

部活に入らない

ソフトボールで全国優勝を経験したあと、野球エリートが進む道を選びます。学校の部活動ではなくシニアと呼ばれるクラブチーム。

入団したのは小学校の地域チームでエースや4番をやり抜いてきた選手たちが集まる本格派で、選抜時代の主力メンバーも多く在籍していました。

監督から新品のグローブを手渡されて「期待されている」と感じたあの瞬間を覚えています。入団後はすぐに肘を痛めて、投手から外野手に転向します。

退屈な中学生活

思春期の恥ずかしさもあって、なるべく人の目を見ないようにしていました。学校では「挨拶をしましょう」と、生徒会と教師が並んで見張るような光景に、内心ストレスを抱えていました。

形式的なあいさつや「正しさ」を押しつけられている気がして、心がどんどん冷めていったのを覚えています。体育の授業では、わざと力を抜いてやり過ごすようになります。

団体行動を重んじ、校則が厳しい中学校でした。放課後に響く部活動の声出しにはアレルギー反応が出て、そそくさと逃げるように家路につくような生活でした(平日はクラブチームの活動がありませんでした)。

家に帰ると、決まって『3年B組金八先生』の再放送を見ていました。裏の顔を持つ優等生キャラ・兼末健次郎に自分を重ねようとしながら、現実から逃げていたのかもしれません。人生でもっとも「らしくない」時期でした。

意味のない選択をしたくない

他校の情報が自然と入ってくる環境にいたことで、自校の校則や空気の息苦しさを比較するようになっていきます。「自分は見えていて、周りの生徒は世界を知らない」と身勝手な思い込みが固まっていきました。

この頃から、納得できる理由がないと行動したくないと自覚し始めます。たとえ社会からのルールや慣習であっても「意味がある」と腹落ちできなければ動きたくない。

この「意味を求める姿勢」はその後の在り方にも影響を与えています。

野球すらも色あせていく

当初は、学校で感じた不満をクラブチームで晴らしていました。打撃の不調や肘のケガが重なり、野球そのものにも熱が入らなくなっていきます。

素振りもままならず自主練を怠り、クラブチームに行っても気持ちが乗らない。ある日、監督から「お前はもっと笑え」とイジられたとき、表情がすっかり曇っていた事実に気づかされます。

全国大会優勝というボーナスはすり減り、スポーツができるアイデンティティも崩れていきました。心のなかには「もう何も残っていない」という焦りと無力感でいっぱいに。

「両親は献身的にサポートしてくれるのに」ふがいなさに寝る前にひとりで泣いてました。人生のどん底でした。

救いとしての勉強とテレビ

落ち着くのは、ひとりで机に向かう時間でした。

この街から出たいという気持ちが勉強にベクトルを向かわせました。ヘッドホンを付けて音楽を流しながらノートに向かう。勉強は目的というよりも、ひとり静かに過ごせる手段になっていました。

勉強を終えたあと、深夜にテレビをザッピングするのがご褒美。偶然目にした番組『オーラの泉』に引き込まれ、書店では精神医学や精神世界の棚にも足を運ぶようになった。江原啓之、斎藤茂太だとか勢いに任せて何冊か読みました。

理不尽で頭では処理できないことを、なんとか理解しようとしていたのかもしれません。

同じ時期、テレビの深夜帯では「さまぁ〜ず」が深夜の帝王と呼ばれていて『アメトーーク』『くりぃむなんとか』『ゴッドタン』『すべらない話』、バラエティ番組がアツくて盛り上がっていた時期でした。

バラエティ番組が会話の糸口に

クラスでは、これまで誰とも話していなかった。ここでK君という同級生と、バラエティの話をこそこそとするように。

「昨日深夜のすべらない話、見た?」

たったそれだけのやりとりから生活に潤いが少しずつ戻り始めます。野球チームでも、テレビで見た話を紹介・披露するようになり、次第に「テレビやお笑いに詳しいやつ」として認識されていきます。

ほんの少しずつ「好きなことを語って、誰かが笑ってくれる」という安心感を覚えて、居場所をつくっていきました。

ショートコント優等生

中学2年の後期。内申点を確認すると、私立の推薦を取れるギリギリの水準。テストの点数こそ取れても授業では無言。先生との関係も薄く、印象は最悪でした。

任意の三者面談で担任に申し込んでみたら「あなた、何しにきたの?」と言われる始末。5段階評価の「5」なんて、今のままでは到底届かない。

このままでは進路の選択肢が限られる。今さら急に「良い子」になるのも居心地が悪い。救ってくれたのは、みうらじゅんさんの言葉でした。

「物事の頭にショートコントを付けよ」

周囲の反応を気にせずに演技で日常を乗り越える発想です。この考えに救われます。「これはショートコント中学校生活」言い訳さえあれば行動を変えられる気がしたんです。

以降、授業中は役を演じるように。嘘みたいにまっすぐ手を挙げたり、班で誰かが困っていれば声をかけたり。キャラを演じて前向きな姿勢を見せようと努力していきました。

鬼門だったのは国語の1分間スピーチ。壇上に立って、クラス全員を前に自分の話を語る。スイッチを入れれば元気は出せる。

でも内面をさらけ出すのがどうしても苦手でした。

そこで頼ったのが本です。みんなが部活や家族の話をする中、読書体験を題材にしました。読んだ本を経験に重ねながら語り、日常に落とし込んで着地させる。宇宙科学の本を読んで「宇宙のスケールにリアリティを覚えると、日常がいい意味でちっぽけに感じます」だとか。

苦肉の策だったけど、意外にも教師からは高評価でした(振り返ってみると、この頃に本に助けられていました!)。

あとは他者の手も借りていました。木工が苦手だった技術では友人に手伝ってもらったし、美術のCDジャケット制作もアドバイスをもらって仕上げていました。ひとりでは何もできない。リソースを周囲から借りながら、なんとか指定校推薦に必要な内申点をクリア。

この頃から「他人の評価や基準に合わせてうまくやる」癖が芽生え始めたと思う。同時に、内申点のような一見、無意味なものも「納得できるライン」まで落とし込めれば行動できるようになってきました。

受験失敗と妥協

推薦が取れたのは、神奈川県の私立で自由な学園を謳っている学校。直感で行きたいなと思っていたのでほっと一息。その安心が担保されていたので「どうせならレベルの高い公立高校を受けてみたい」とチャレンジしたくなった。

塾に通い、先生のサポートを受けながら志望校を設定。そこは神奈川県内でもトップクラスの進学校。試験後の自己採点では、合格ラインぎりぎり。塾の先生も励ましてくれたが、市外在住者というハンディもあって内心は危ういと感じていた。結果は不合格。

「やっぱりダメか」と思いながら、家でゆずの『超特急』の着メロを繰り返し聴いて、曲に感情を閉じ込めようとしていました。そういう余裕が実際のところあって、悲しみに浸るつもりだったけど心は晴れてしました。

それは清々しさというよりも「知り合いのいない場所で、やり直せる未来が待っている」というリセットのような希望だった。推薦に感謝した。

【高校・大学】徐々に日常を取り戻す

人生2回目の日常とモノマネ

スポーツのボーナスポイントは、もう残ってない。小学生のジャイアンのような自己中心キャラ、中学生の無気力キャラ。この2つのイメージだけは繰り返さないぞ。そう心に決めて高校生活をスタートさせます。

人間観察が好きで、先生のモノマネをきっかけに居場所を見つけていきました。長年勤めてきた私立の先生方は、それぞれに「いいクセ」を持っていて、それが妙に面白かった。

ちょっと風変わりなクラスメイトたちにも、光を当てるのが好きだった。毎日交番の掲示板を見て、死者と怪我人の数をメモ帳に記録していた人。目立たないけれど、中学時代は神童と呼ばれていた秀才。

午前中の授業中に待ちきれず早弁しがちで、市外の遠征でも移動は自転車一択で、雨に濡れた地図を手に迷子になっていた人。

ユニークな人たちが日常を面白くしてくれた。人生の2周目のような感覚があった。クラスメイトと過ごす何でもない日々が楽しかった。

部活動は、中学時代の反省から「スポーツは続けよう」と陸上部(中長距離)に入る。朝練と放課後練習を欠かさない、きっちりした部活。中学では体育で手を抜く体たらくだったので最初はリハビリでした。

ゼロというかむしろマイナスからのスタート。800m走では県大会の予選止まり(ベストは2分3秒)。1分台には届かなかった。駅伝は1年生と3年生の秋に、メンバーに選んでもらって神奈川県の丹沢を駆け抜けた。

良い仲間に恵まれ、部活を軸に充実した高校生活を過ごします。

ウッディに似ているからトイストーリー劇

高校2年の文化祭で、思わぬワクワクが。きっかけは顔がウッディにそっくりなクラスメイトがいました。それだけの理由でクラスの出し物が『トイ・ストーリー』の劇に決定(そんなことある!?)。

本人も意外とノリノリで、主役は早々に決まる。ですが、それ以外のことは何も決まらないまま、時間だけが過ぎていきました。

ある日、風呂に入っていたときにアイデアが降ってきた。「これおもしろいかも?」脚本を書いて持っていくと、意外にも採用されます。ストーリーはこんなかんじです。

高校生になったウッディそっくりの主人公が、部屋に来る女性にカッコつけようと、かつて愛したおもちゃをまとめて捨てる。その行為に怒った悪のザーグによって、主人公がおもちゃにされてしまう=トイストーリーの世界に紛れ込んでいく展開

原作の世界観に現代の高校生の日常を持ち込んだパロディ作品でした。

脚本担当として舞台には出ず、演出や裏方に徹した。限られた時間の中、練習にも力を入れました。集客も上々で、内容も満足のいくものになりました。

このとき初めて、裏方としてつくることの面白さを知ります。

大学受験をしない理由を求めて

高校3年になり、大学進学を意識し始めた頃。成績は悪くなくて、いくつかの大学の指定校推薦の基準をクリアしているとわかった。

本音をいえば「受験に失敗したくない」という気持ちが強かった。浪人したくないというより「受験にまた落ちる自分」に出会いたくなかった。

中学時代の自分を救ってくれたテレビの世界に、いつしか憧れを抱くようになっていた。人を笑わせ、感動させ、文脈を継いでいくテレビ番組の世界に文化的な価値を感じていました。

メディア業界に強く、社会学なら学びたい!と合いそうな大学が見えてきた。ここなら将来につながるかもしれないと思えた。結果、指定校推薦で大学に進みます。

心の中にはくすぶった気持ちが残っていました。というのも指定校推薦なのでセンター試験も赤本も知らない。合格判定テストの記憶もない。大学受験という「修羅場」を通っていないことへのコンプレックスが、ずっとついて回った。

親のために有名企業に入りたいという思いもあった。どこかで両親と違う人生を選びたいという気持ちもあったと思います。

「大学に入ってからもちゃんと勉強しよう」と決心します。

反動としての学び

大学受験のプロセスを経ていない反動もあって「学びたい欲求」が高まっていました。基礎科目が中心の1〜2年次、退屈に感じる授業も多かったけど社会学はおもしろかった。

なかでも惹かれたのが、ミードのシンボリック相互作用論や、ガーフィンケルのエスノメソドロジー。たとえば日常会話の当たり前を際立たせようと、あえて常識的な質問を繰り返すようなフィールドワークだとか。

これが、さまぁ〜ずの漫才「キノコの話ネタ」そのものに思えて、興奮しながらレポートを書いたのを覚えています。日常会話の研究が面白く感じてきて専門家である筑波大学の教授にFacebookでメッセージを送ったことも。日常に新しい視点を入れていく感覚が新鮮だったのだと思います。

休日は横浜中央図書館に通うように。社会科学系の本を机いっぱいに積み上げて、半ば意地のように読み進めました。実際には専門書の読解体力はまだ不十分。

たとえば小室直樹の本を並べて積むだけで良い気分に。でもスムーズに読めたのは濱野智史さんや宇野常寛さんといった本屋の新刊で手に取るような本ばかりでした。

大学外のコミュニティ活動

サークルでは、英語ディベートに1年ほど籍を置き、映画制作サークルには顔を出す程度。居心地がよかったのはSNSの世界でした。2010年、Twitterに登録。当時は本ではなくて、テレビ番組が好きな人たちと交流するアカウントをつくり、何人かの方とご縁あって仲良くなりました。

テレビ体験には地域差と年代差があって未知だらけ。共通言語としてのテレビを通じて、年齢の離れた社会人と語り合うオフ会にも参加しました。

DVDで録画したバラエティ番組を肴に、カラオケルームで盛り上がる。それぞれの人生と見てきた番組の関係を聞くだけで面白い。不思議な空間に惹かれていました。

世代の異なる人たちと交わる場の面白さを知ったのはこの頃。放送作家がマスターを務める経堂の「さばのゆ」や、新宿ロフトプラスワン、東京カルチャーカルチャーといったイベントスペースにも学生時代の頃から足を運びました。

「好き」をカタチにするはじまり

2010年は電子書籍元年とも言われていたなか、お笑い芸人について語り合う同人誌制作に参加します。好きな芸人について自由に書き散らすファン雑誌のようなもの。

サンドウィッチマンのコラムを一度担当。ネタの構造や完成度について熱く語りました。(そういえば高校時代はサンドさんがあまりに好きすぎて「こういう設定でやったら面白いかも」と架空のネタをmixiで投稿する遊びをしていました)。

メンバーの中には、のちに何冊もの著書を出版する「てれびのスキマ」戸部田誠さんのような人もいました。当時のTwitterは牧歌的で、有吉弘行さんとユーザーが真剣にお笑いを語り合う場面を目撃できるような空気感でした。

横浜・日本大通りの「放送ライブラリー」にも何度か通いました。天国のような場所でした。80年代の『いいとも』特番など掘り出し映像を漁ったり(だいぶマニアックですね!)

大学生活の半分はゼミだった

大学生活の後半は、ゼミが中心でした。パンフレットをめくっていて目を引かれたのが「エンターテインメントをアカデミックな目線から分析するゼミ」。このゼミはぴったりの気がしました。

3年次の課題では「テレビが媒介になることでコンテンツのルールや内容がどう変わるか」をテーマに、漫才とメディアの関係、その変化の事例を集めていました。「言いたい筋」にピタリとはまる引用を探す作業が好きでした。

同じタイミングで、大学のマスコミ講座に参加。出版・放送両コースを経験し、ようやく「思い描いていた大学生活」に近づいてきた感覚です。

負けない戦い方で勝負する

大学3年の秋、就職活動が始まります。そのときは「無理に手を出すのをやめよう」と、いたって冷静でした。落ちたら落ち込むし、すべてに全力投球できるほど器用でもない。

エントリーシートを見て「うまく書けなさそうだな」と感じた企業は、早々に候補から外しました。たとえば大学で部活動を重視する企業を見れば、求められていない=マッチしない。なんとなくわかった。

受ける企業はかなり絞りました。メディア業界ほぼ一本。「番組をつくりたい」「スポーツ中継をしたい」ではなく、そのジャンル全体の価値や盛り上げ方に関心があった。どうすれば、いい時間をつくって届けられるのか。

逆に興味が湧かなかったのが、当時勢いのあったソーシャルゲーム関連の企業。どうしても時間を消費させるためのコンテンツに見えてしまい、課金の仕組みへの抵抗感もありました。反動で軸が見えたのは良かったと思っています。

残酷だけど充実していた就活

思いがけず得意だったのは、グループディスカッション。「ジャイアン化するのは嫌だ」この感覚が、周囲と協力して結論に導く姿勢につながっていたのかもしれません。

なかでも強烈な記憶として残っているのが、ある芸能事務所の合宿選考でした。最終面接前のステップとして行われた一泊二日の選考には、著名なテレビ演出家がつきっきりで同行してくれました。

初日は30人全員で5時間ぐらいかけて自己紹介。夕食はおにぎり二つ。すぐに移動して夜は体育館で朝までディベート。テーマは「ナショナリズムについてどう思うか?」など抽象度の高い議論が交わされます。

パイプ椅子に何時間も座って身体は痛くても、心は興奮していました。終了後、翌日絶対に寝坊しないよう互助の会をつくろうと何名かと連絡先を交換していました。

一発芸とコンビネタと、モノマネの記憶

2日目は、チームでドミノ作品をつくる自由課題からスタート。その後、度胸試しのネタ披露タイムへ。参加者全員が順番にひとりで一発芸を行い、さらにランダムで指名されたペアがコンビ芸に挑戦します(度胸試しですね)

やるしかない!まずは、ひとりで演じる『にけつっ!!』モノマネ。千原ジュニアさんとケンドーコバヤシさんの掛け合いを思いきってやると、おかわりをいただいた。次は『めちゃイケ』のナレーター木村匡也さんの声真似。プロ芸人のネタまるまる拝借ではなかったからか、モノマネは好意的に受け取ってもらえた気がします。

コンビ芸では、なだぎ武さんが演じたディラン・マッケイ風キャラを使って、即興で国際結婚ネタを。みんな即席コンビでよくあんな無茶振りに対応できたな。好きなモノマネがなんとか助けてくれました。

合宿中に、演出家の方が何気なく言った一言が今も心に残っています。

「センスとは、前提を理解しているかどうか」

ボロボロのジーンズをオシャレと認識できるのは、そこにある文脈や共有された前提があるから。前提を踏まえずに見る人には、ただの破れた服にしか映らない。その言葉が、深く刺さりました。

この合宿を経てからは「もう就活で怖いものはない」と思えるようになりました。

最終的には「エンターテインメントの送り手になりたい」という想いから、有料の某放送局に決めます。やっぱり救ってくれたのはテレビの伝達媒体だったので、思いが強かったのだと思います。

【社会人編】何者かになりたい

ネットワーキングがすべて

2013年、新卒入社。配属は映画部。映画や海外ドラマの放送権を調達する仕事に加え、原盤のドラマに日本語吹き替えをつけるプロデューサー業務、プロモーション番組の制作まで担当します。

「届ける」と「つくる」。地上波とは異なり、ADのような下積み時代はなく、早い段階でプロデューサーとして現場を任せてもらいました。予算の調整からキャスティング、座組の構築まで、若手であっても責任を負う立場です。

現場は刺激的でした。子どもの頃からテレビで見ていた声優のアフレコ現場で、まだ社会人1〜2年目が座長の立場でマイク前に立つ。アフレコ冒頭の挨拶、打ち上げの音頭、事務所との交渉。

時間の拘束は少ない方だったけれど、胃がキリキリするような経験の連続でした。

一方で「人と人をつなぐ面白さ」に目覚めたのもこの時期。自前で制作機能を持たない会社なので、キャスティングや制作はすべて外部との協業が基本。となれば制作会社や芸能事務所と日常的に接点を持つ必要がありました。

思い描くキャスティングをカタチにするには、制作会社を通さずに動けるルートをつくればいい。いろんな世代のマネージャーや編集者たちと飲みに行き、時にはくだらない話だけして終わり。仕事と遊びの境界がない感覚が心地よかったのを覚えています。

小学館の漫画編集者とアイドル事務所のマネージャーを引き合わせたら、数ヶ月後には雑誌で漫画好きアイドルが作品への愛を語るコラム連載が決まったり。場を用意するだけで誰かが喜び、縁がかたちになる。主体は自分でなくてもいいじゃん、そういう実感が突き動かしていました。

いわゆる芸能界を体感したお話。モノマネ芸人・コロッケさんの誕生日パーティーにご縁があって招待いただいて。「これはテレビでもイベントでも成立しない、ホントの芸能は密室にある!」と衝撃を受けました。

出演者たちは出番が終わるとすぐに次の現場へ飛び立っていく。お金では成立しない関係性がそこにはありました。

「これ、若手でもできるはずだ」そう思い立ち、同じ会場を使って20代中心の交流パーティーを開催することを決めた。幹事メンバーを10人ほど集め、放送作家やマネージャーに協力を仰ぎ、200人以上が集まるイベントを企画。ボディガードには大学ラグビー部の4年生。司会は某モノマネ芸人さんに依頼。

2015年8月1日、銀座のイベント箱を貸し切って開催したこの会は、いまでも記憶に焼き付いています。

恋愛には正直怯えていました

20〜30代の同業の人を集める飲み会を多く開催していたので、イベントには仕事の芽もあれば、恋愛の種も転がっています。あの人とあの人がいつの間にカップルに!なんてことも。感謝されると、意図していないけど嬉しいもの。

その一方で参加した女性から「⚫︎⚫︎さんからしつこく誘われる」と耳打ちされるケースも。なぜか謝っていました。イベント主催する以上、信用を背負う覚悟がいると思い知りました。

人付き合いには気をつけていましたが、根っこでは怯えていました。一歩踏み込んで嫌われるのなら、ほどほどに好かれておくのが安全。感情にフタをして、当たり障りのない振る舞いをする時期が続きました。

単純作業で苦戦した新人時代

入社して半年間は「プロデューサー補」。ひたすら素材管理や表記チェックなど、単調で正確さが求められる業務が続きます。単純作業が苦手、辛い日々でした。

失敗も多かった。寝坊して現場を飛ばした失態もあります。番宣の誤記載で部長に「このままでは責任ある仕事は任せられない」と言われたり。メンターの先輩にランチへ誘われて「褒められるかも」と思ったら真逆のフィードバックをもらったり。

社会人1年目はずっと地に足がつかなかったですね。2年目からは会社に近い港区エリアでひとり暮らしを始めます。家にはほとんど帰らず、さっき書いた通りで連日外食して誰かと会うような生活でした。何者でもない反動でもあって、時間を埋めて何かしている感を味わっていたかった。

風向きが少しずつ変わり始めます。

きっかけは、海外ドラマのプロモーションでした。ドラマと同名のレストランメニューがあると知り、タイアップを打診。作中に登場するメニューを再現してもらい、海外ドラマのメディアで記事を書いてみる。

とっても小さい出来事なのだけど、好きが仕事に結びついた瞬間でした。以来、少しずつプロモーションの感覚が掴めるようになっていきました。

立川談志の言葉を引用して邦題のエピソードを彩ったり、知り合いのヘアメイクやマネージャーと連携してプロモーション施策を組んだり。これ面白いがからやっちゃおう!という主体性が、少しずつ結果に見えてくるように。

調子に乗ったら失敗する

もちろん順風満帆でもありません。あるドラマでミスを犯します。

ある女優の方を主役声優にキャスティングした作品で、番組放送前に雑誌の担当者から「宣伝に使いたいので女優の写真を使ってもいいか」と確認が入った。

深く考えずに「たぶん大丈夫だと思います」と返答する。

その後、事務所サイドに確認したところ「その雑誌イメージと合わないので掲載NG」の戻しが。慌てて先方に意向を伝え、大事には至らなかったものの事務所から不信感を抱かれてしまった。

経験不足を認められず、その場しのぎで言葉を返したのが原因だった。あのときのヒヤリとした感覚はいまも残っています。

腐らずにいたら打席が回ってくる

4年目でマーケティング部門へ異動。番組の世界観を拡張していく施策には前向きだったが、アサインされたのは希望していたコンテンツ系ではなく、テレマーケティングの領域。がっかりしました。

寝ようとしてもむしゃくしゃする夜。ウィンドブレーカーを羽織って、ひとり夜の街をシャカシャカ音を鳴らして歩いてました(若い!)。

風向きが変わったのは、とある海外ドラマの新作放映が決まったこと。旧作が好きでわかっていたので、担当の枠を超えて特別にプロモーションを任せてもらえることに。

SNS施策、ウェブ展開、来日プロモーション。DMを送り、漫画家さんとのコラボも実現。プロジェクトリーダーの方といろいろとやらせてもらった。

頭おかしいんか?と言われたのが200日間連続コーヒー投稿企画。

作中に登場するコーヒーにちなみ、都内の喫茶店を毎日巡り、Twitterに投稿。土日に数軒回ってストックを貯める生活。チェーン店を避け、独自性のある喫茶店を選び抜いた。

ある日、食あたりで体調を崩すも、「投稿が途絶える方がイヤだ」とフラフラの状態で根津美術館のカフェへ。周囲には「狂ってる」と笑われたけれど、それが嬉しかった。ユーザーの反応も意外にあって認められてきた。

やりきったタイミングで、人事異動。前任者の抜けたポジションにそのままスライドし、5年目からはコンテンツ領域のマーケティング全般、事業開発を任されるように。ギラギラしながら仕事をしている時期でした。

新規事業の挑戦

6年目には、新規事業に挑戦。グループ会社と連携して、旅行×エンターテインメントを掛け合わせた新たなプロジェクトを立ち上げます。

きっかけは、有料会員向けに放送以外での新たな価値提供ができないかというミッション。年配・高所得者層に健康商材を売り込むようなアプローチはしたくなかった。

「お金を払いたいほど価値ある体験は、視聴の先にあるのではないか」

放送と連動すれば独自の旅行がつくれる。思いつきを信じて動きました。

たとえば解説者。放送の仕事で現地にすでに帯同している解説者やゲストを、ファンとの現地交流にも活かすことで、他社よりも安価かつ高品質な旅行体験が設計できるんじゃないか?

アンケート調査で、顧客は価格よりも「体験の質」に価値を感じていると確認。調整を重ねて実現への道筋が立ち、スモールスタートしていきました。

2019年のローンチから1年、ひとまず走り切ります。当時はなりふり構わずにプロモーションをしていました。たとえば「旅行3万円割引クーポン」の導入。視聴に応じてポイントがもらえる仕組みがあったのですが、金銭的な価値がない→ユーザーのメリット観点で事業課題でした。

そこで旅行商品のプロモーションと事業課題を同時に解決しよう!と、ポイント還元プレゼントに旅行割引クーポンを発行。しかも当選者には架電をしていたのでCVR(成約率)を大きく引き上げた裏技になりました。

そんな矢先、コロナ禍が直撃。事業は一時休止を余儀なくされます。

電話受付体制を整えてくれていたグループ会社のオペレーターの方たちの業務が突然なくなるのも苦しかった。グループ合同とはいえ、自前提供ありきで強引に進めた部分もあり、いまでも時々自問します。

売上創出を一義とするならこの形が正しかったのか?一ついえるのは主体的にやりきれたのは会社にとっても意義があったといまは信じています。

コンセプト設計、商品企画、旅行専門会社とのアライアンス、プロモーション、事業計画、採用まで。グループ会社との少人数のプロジェクトメンバーで力を合わせ、マーケティング部門で推進する経験は血肉になりました。

迷いながらも転職を決意する

コロナ禍に入り、心にはある前向きな感覚が芽生えていました。マーケティングや事業開発といった領域で、もっと専門性を高めたい。

ちょうどステイホームの時間が増えていた頃。じっくりと内省する時間が生まれたことで、ようやく腹が決まりました。

2021年の秋、転職を決意します。

「時間に意味を持たせたい」が判断軸

旅行事業や体験型サービスの設計。ユーザーにとって楽しい・感動する、感情の質を上げる方向にこだわり続けていました。

当時は高単価商材や物販、有料イベントのマーケティングにも携わるようになり、自然とビジネス書を読む機会も増えていました。

行動変容に意味を感じていた。受け取った情報によって、人の行動が変わる。感動→行動へ。判断軸は「時間に意味を持たせたい」欲求でした。

転職の軸は、次の4つ

- toC事業を持つ企業

- ビジネスサイドの業務に関われること(専門性を高めたい!)

- 人の行動を変える力を持つ

- ベンチャー風土で仕事してみたい

すべての面談はリモートで行い、2022年に某経済メディアへ転職します。

【らこ誕生】発信活動のはじまり

転職をきっかけに、これまでの働き方や生活を見つめ直す時間が生まれました。そのなかで、好奇心と向き合いながら、本にまつわる発信を始めました。

「らこ」と名付けた匿名アカウントを立ち上げ、本を届ける活動に踏み出したのが最初の一歩です。ローカルブックストアkitaでの書店オーナー、プロダクト開発、旅の企画など、本を軸にしたプロジェクトへとつながります。

なぜ本を選んだのか

30代になって初めての転職を経験したこの頃、プライベートにも大きな変化がありました。コロナ禍の影響が色濃く残るなか、時間には少し余裕があり、転職を機に「発信活動」と「断酒」を始めました。発信のテーマに選んだのは、本でした。

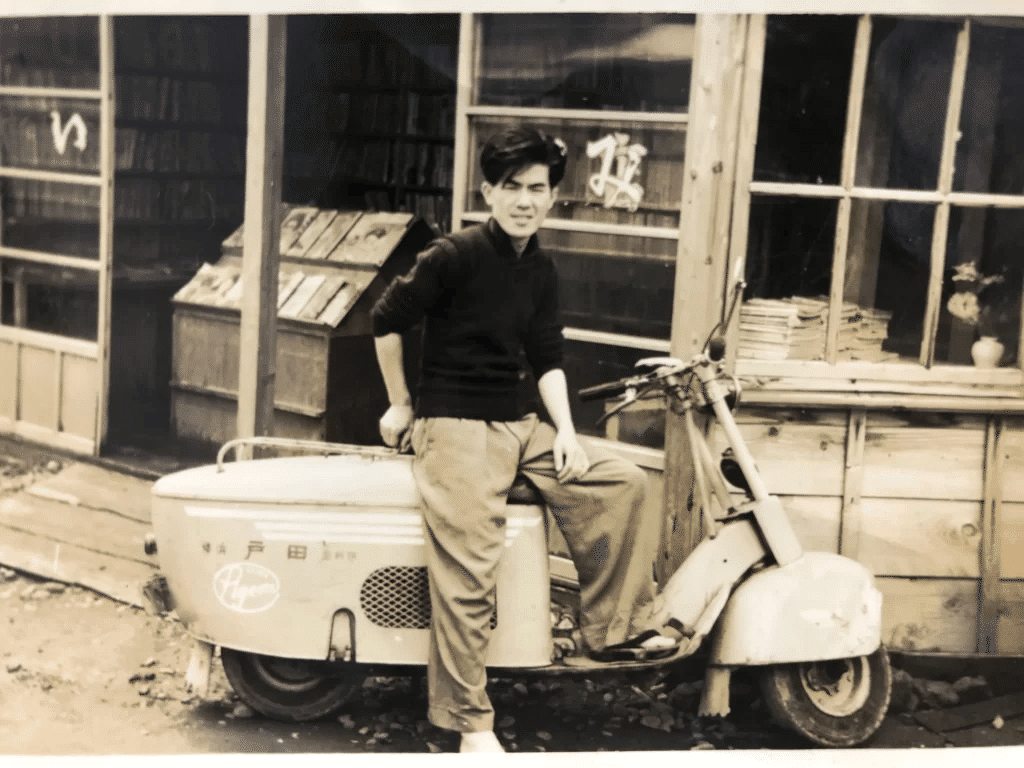

なぜ本だったのか。それは、昔から本が好きだったこと、祖父がかつて本屋を営んでいたと知ったからです。祖父は近所の画家(森兵五さんという方)と親しく、森さんが海外から仕入れた書籍も店に並べていたそうです。

ただ、経営は決して順風満帆ではなかったようで、やがて店は文房具店に、最終的に惣菜店へと姿を変えていきました。物心ついた頃には、すでに惣菜屋になっていました。

祖父は本が大好きでしたが、「本屋の経営はむずかしかった」と周りに漏らしていたそうです。

「であれば今にふさわしい持続可能な本屋をつくってみたい!」と思いました。

最終的にはリアルな場とオンラインを組み合わせた独立書店を目指しつつ、まずは発信から始めようと、ブログとTwitter Xをつくりました。

らこが生まれた14日間

このアカウント「らこ」は、転職と転職の間(14日間の有給期間中)に行いました。「マーケティングの実践も兼ねてゼロから発信を立ち上げてみよう!」とバーチャル上に居場所をつくる試みでした。

名前の候補は、「◯◯ブックス」という形式でいくつか考えました。最終的に選んだのが「らこ」。響きがやわらかく、短く、ひらがなで人と被りにくい。SNS関連の書籍で学び知った理由から選びました。

親しみのある動物をモチーフにしようと、アイコンにはワニを設定。付き合っていた彼女(いまの奥さん)にシンプルな線画を描いてもらいました。

有料ブログを立ち上げ、WordPressの有料テーマ「SWELL」を導入。ブログはキュレーションでSEOを主軸に注力。アクセス分析をするなかで検索流入の力を思い知ります。まだまだ検索は強い(これに気がついたおかげで読書ブログは順調に伸びて1年以降は月間1万以上のPVが出るようになりました)。

Twitterは2022年2月1日から投稿を開始し、テーマは本紹介。まずは毎日投稿してみようと、その後2年半1日も欠かさず発信を続けていきます。

400日継続と選書への思い入れ

この14日間中に思い切れたのは、前段階の経験(らこが生まれる3年前ほど)がきっかけです。ひとつが、所属しているコミュニティでの1000日チャレンジという企画。毎日何かを続けるプロジェクトで、私は本を選びました。

はじめは本から引用した名言を紹介していましたが、すぐにストックは尽きました。じゃあリアルタイムで読むしかない!感想を投稿する流れに切り替わっていきました。

気づけば400日が経過。振り返れば、読者に向けてというよりも備忘録でした。誰かに読まれることを前提にしていなかったからこそ続けられたのかもしれません。

やろうと思えば、続けられるという手応えを得ました。

また、本紹介にも思い入れがあります。以前、選書を軸にした番組プロモーション企画を立ち上げた際、著名なブックディレクターの方と仕事をご一緒する機会がありました。

毎月の選書会議では、時に意見を伝えながら、限られた冊数でひとつのテーマの世界観を表す仕事に強く刺激を受けました。いつかブックディレクターの方と再会し、仕事をご一緒したいなと思っています。

SNSと向き合って見えたこと

Twitter運用を続けるなかで、2つのことを痛感しました。

ひとつは、他者評価の影響力です。フォロワー数やインプレッションを気にしすぎると、発信の軸がブレてしまいます。顧客視点のマーケティング思考とは似て非なるもので、数字ばかりを追いかけると心がすり減るのを感じました。

「多くの人に届けたいが過剰に煽りたくない」。常に葛藤を抱えながら、Twitterと向き合っていました。でも著者から感謝されたり、発信者と仲良くなれたり、たくさんのメリットもあって前向きな気持ちは変わらず。

発信者が集まるサロンにも参加。フォロワー数は急増はせずとも、じわじわと伸びていきました。

また「ウェブとリアルをつなげたい」思いから、横浜のローカルブックストアkitaのシェア本棚にも参加しました。

もうひとつは、キャリア論にまつわる価値観の揺れです。「自分軸で生きよう」というフレーズに当初は共感していましたが、次第にその考え方に居心地の悪さを感じるようになっていきました。

思えば、当時はバーチャルなつながりを優先するあまり、あれだけ同世代とのつながりを持っていたのに、リアルの関係性をないがしろにしていた時期です。

匿名アカウントとして一定の反響を得るようになり、著者や出版社から献本依頼が届くことも増えました。ブログも月間2万PVぐらいのアクセス数にはなっていました。本を紹介し、その気持ちが誰かに届く。

手応えは確かに嬉しいものでしたが「これだけが、やりたい未来なのか?」という問いも浮かび始めていました。

【社会人編2】コロナ禍とともに30代へ

経済メディアの仕事

某経済メディアで「事業開発」と「マーケティング」を担当しました。想像通り、意思決定のスピードは速く、最新のテクノロジーを遠慮なく使いこなす環境でした。採用面接もすべてオンラインで完結、当時はかなり先進的だと感じました。

驚いたのは、経営陣と現場の距離感。前職では、トップが登壇する社内集会は伝達と浸透が主な目的で、オンラインのチャット欄も点呼のように形式的に流れていく感覚でした。

ですが、この会社では、経営層と社員が一緒に会社をつくっていこうという空気がありました。トップダウンもありますが、メンバーの声に耳を傾ける「余白」を意識的に設けようとしていたような感覚。オンライン集会では、エンジニアが遊び心で開発したカスタム絵文字が画面上を飛び交う文化にも驚かされました。

グループ全体に共通する「フラットであろうとする姿勢」は、カルチャーショックでした。

印象に残っている仕事の一つが、ニューヨーク支局の記者が企画したドキュメンタリー番組。プロモーション担当として関わり、編集会議からロゴ・ビジュアル制作、ナレーション、海外配信プラットフォームへの販売打診まで、一通り経験させてもらいました。この時期にYouTubeの活用についても多くを学びました。

こうした番組づくりに携わる記者や編集者と関わってみて感じたのは、テレビのプロデューサーと通じる「気質」でした。最初はビジネスサイドの人間に警戒心を持っていますが、「この人は作品の味方だ」と理解した瞬間、心を開いてくれる。つくり手の方は心から尊敬しています。

結婚する

彼女は仕事を通じて出会った方です。これまで同業の方との関係性はどこか表面的なものでした。円滑なコミュニケーションを目的にして深く入り込もうとしない。

しかし彼女は本音の自分を引き出そうとしてくれました。肩の力を抜いて一緒にいられる相手でした(もちろん最初は自己開示も全然できず、向こうも苦労したと思います)。

最初のデートは、GINZA SIXの蔦屋書店でした。日本文化やアートの棚を夢中になって見て回るうちに、つい彼女を置き去りにしてしまいました。「やってしまったかもしれない」と不安になりましたが、そんな自分を丸ごと受け止めてくれました。

彼女は、気遣いができて、素直でまっすぐな方です。人に優しく、仕事に対してはとても誠実で、どれだけ褒められても納得しなければ満足しない。その姿勢に心から尊敬しています。

ただ、乗り越えなければならない壁もありました。彼女の立場や未来を大切にしたくて、ふたりで慎重に話し合いを重ねながら納得できる形を探していきました。2022年の夏に結婚します。

転職のきっかけと決断

この某経済メディアでは、主にサービスの成長支援やアライアンス(事業開発)とコンテンツ部門の橋渡しを担っていましたが、マーケティング部門が少人数だったこともあり、事業計画や予算管理などの事業企画も任されるようになりました。

CMO(最高マーケティング責任者)を目指していることは会社にも伝えており、事業企画を任されたのは光栄でしたが、どこかで物足りなさも感じていました。

本当は、もっとユーザーに近い現場で、編成的な視点を持ち込んだマーケティングをやりたかった。予算設計から実行、制作部門との連携まで、ユーザー起点で全体を動かしていくスタイルを理想としていました。

プロダクトアウト(作りたいものを作る)だけでは限界があります。マーケットイン(求められているものを提供する)とROIを意識した設計の両立こそ、マーケターの役割だと考えていました。

行動に移そうとしていなか、タイミングよく某テレビ局から声をかけていただきました。これからの柱で経済×配信を強化していきたい構想でした。

当初、転職の予定はなかったのですが、面談を重ねる中で、これまでの考えや、企画イメージのお話をすると、「まさにそれをやりたい」と。自社配信サービスのリブランディング、オリジナルコンテンツの拡充など、すべてに関わる仕事になると説明されました。

実際に現場を見学させてもらって感じたのは、ポテンシャルを秘めているということ。業界研究や経営者インタビューといった資産が豊富にある一方で、それを強みとして捉える意識が社内ではまだ十分ではないように見えました。まさに伸びしろを感じました。

ただし、課題も山積しています。放送局のビジネスモデル全体に言えますが広告収入の減少、新たな収益源の確保、存在意義の問い直し。そうした逆風の中でも「経済の現場を元気にする」というミッションに共鳴しました。

かつて、救われたテレビの現場に恩返ししたいと思って2024年に転職。配信ビジネス領域(オリジナルコンテンツ、自社配信サービス、YouTubeなど)のマーケティングを担当します。

【MCA入学】コーチングの世界に飛び込む

2回目の転職を経て、「得意でやりたいこと」に手応えを感じ始めていました。ただ、気がつけば3社ともメディア関連。キャリアが良くも悪くも一つの方向に固まりつつあるような感覚がありました。

ずっと抱えていたモヤモヤは二つあります。一つは、メディア業界に長くいるだけで、クリエイティブな人間ではないという自己評価です。

「つくれないからビジネスサイドにいる」と、どこか後ろめたさを感じていました。クリエイターと関わる機会はあっても違う。子どもの頃に抱いた「手先が不器用=創作に向いていない」というネガティブなセルフトークが、ずっと脳裏を流れ続けていました。

もう一つは、「会社の看板がなければ、何もできないのではないか」という組織依存への不安です。

会社やサービスの知名度のおかげで得られた経験の裏側で「自分には何ができるのか」とアイデンティティを見失いかけていました。小学生時代にスポーツ万能だった自分が、ある時期から急に失速した原体験も影響しているように思います。

どこかで不足を感じながら、背伸びして生きるクセが抜けませんでした。だからこそ仕事の外で発信活動をしていたのだと思います。しかし、実態は「人格とコミュニティを会社とは別の場所に持つ」程度にとどまっていました。

このタイミングで偶然出会ったのが、「Mindset Coaching Academy」でした。知人の紹介ではなく、SEO検索でたどり着きました。認知科学というキーワードに惹かれ、「これは合っているかもしれない」と直感的に感じました。

思い返せば、20代の頃に若手クリエイターへインタビューしていた原体験があります。興味のある人と一対一で向き合う時間が好きでした。

「モヤモヤを解消するだけじゃなく、コーチングもできるようになりたい!」と勢いで飛び込みました。最初のFacebook投稿には「認知科学に可能性を感じた!」と書きました。正直なところ、本音は「このモヤモヤをなんとかしたい」に尽きます。

アカデミーでは、前半3ヶ月が自己適用フェーズです。講義を受けるだけでなく、メンターからコーチングを受け、自分の人生を変えるためのアクションを起こしていきます。後半の3ヶ月は、コーチングの実践期間という構成になっています。

職業機能との出会い

これまで事業開発なのかマーケターなのか、職能についてモヤっとした感覚がありました。しかし、アカデミーのメンターとのセッションを通じて、「プロダクトマーケター」という職業機能に更新できました。

「0から1を生み出すだけがつくるじゃない。1を100にしたり、つなげたりすることも立派な着想じゃないですか?」

メンターから言ってもらった言葉が、これまでの経験とぴたりと重なりました。いまあるものに可能性を見出すwant toは、「着想」に他なりませんでした。

尊敬していた上司から「アイデアマンだね」と言われたときも、謙遜ではなく本当にピンときていませんでしたが、ようやく腑に落ちた感覚でした。

「世の中でまだ見つかっていない価値を再定義できるマーケター」というゴールも設定しました。再定義とは、すでにあるものの価値や魅力を、着想によって新しい文脈に置き換え、まったく異なる価値として世の中に届けることだと捉えています。

メディア業界で果たしたいのは、「クリエイターの力を使って新たな価値をつくり、それを社会に発信すること」、あるいは「クリエイターが生み出した成果物と、まだ出会っていないユーザーを結びつけること」です。

そのマッチングによって生まれる価値の総量を増やすために、ときにクリエイターにリソースを渡したり、一緒に企画をつくったり、サービス全体の見せ方を変えてユーザーの認識を転換する。こういったアプローチをしていきたいと考えています。

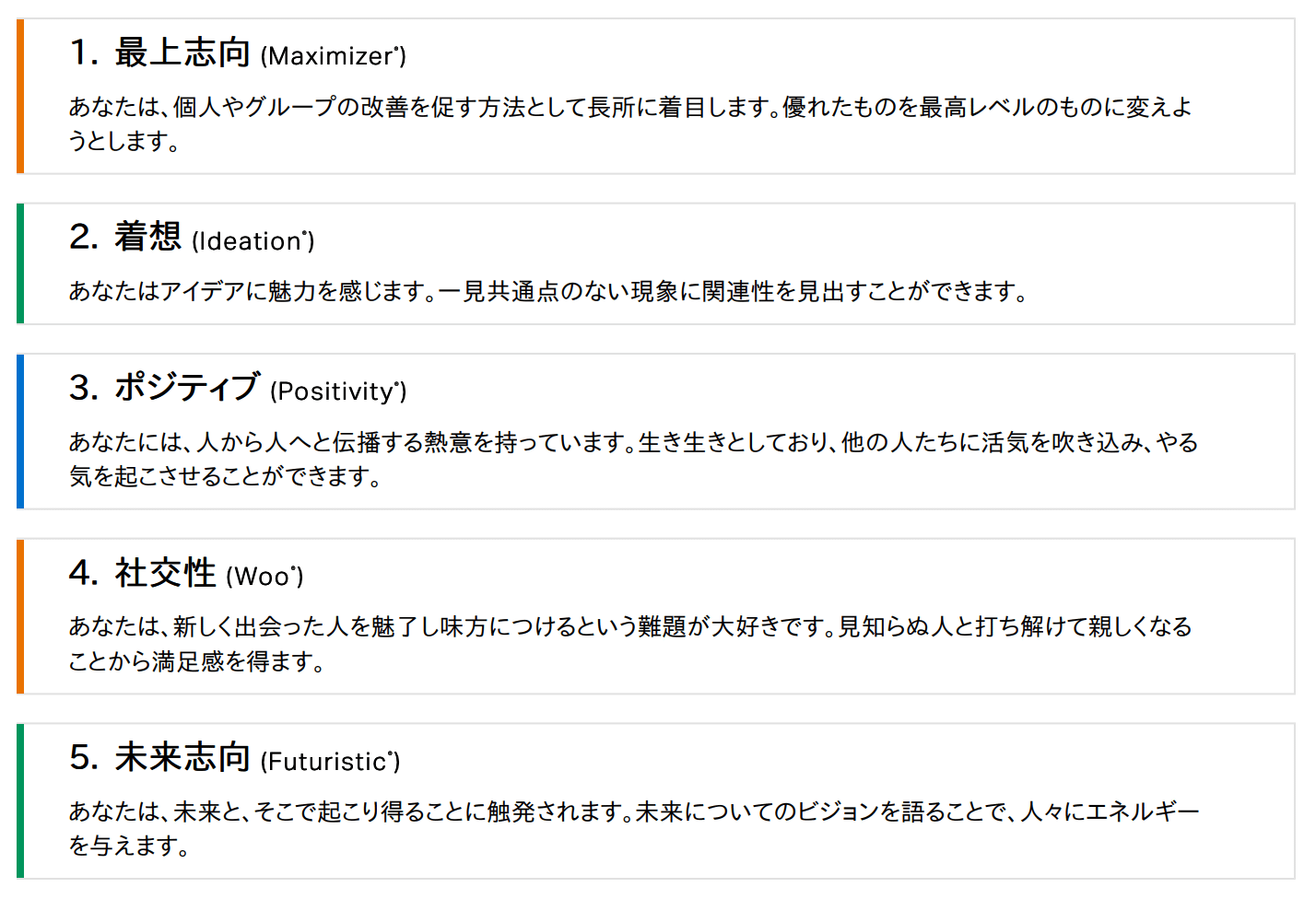

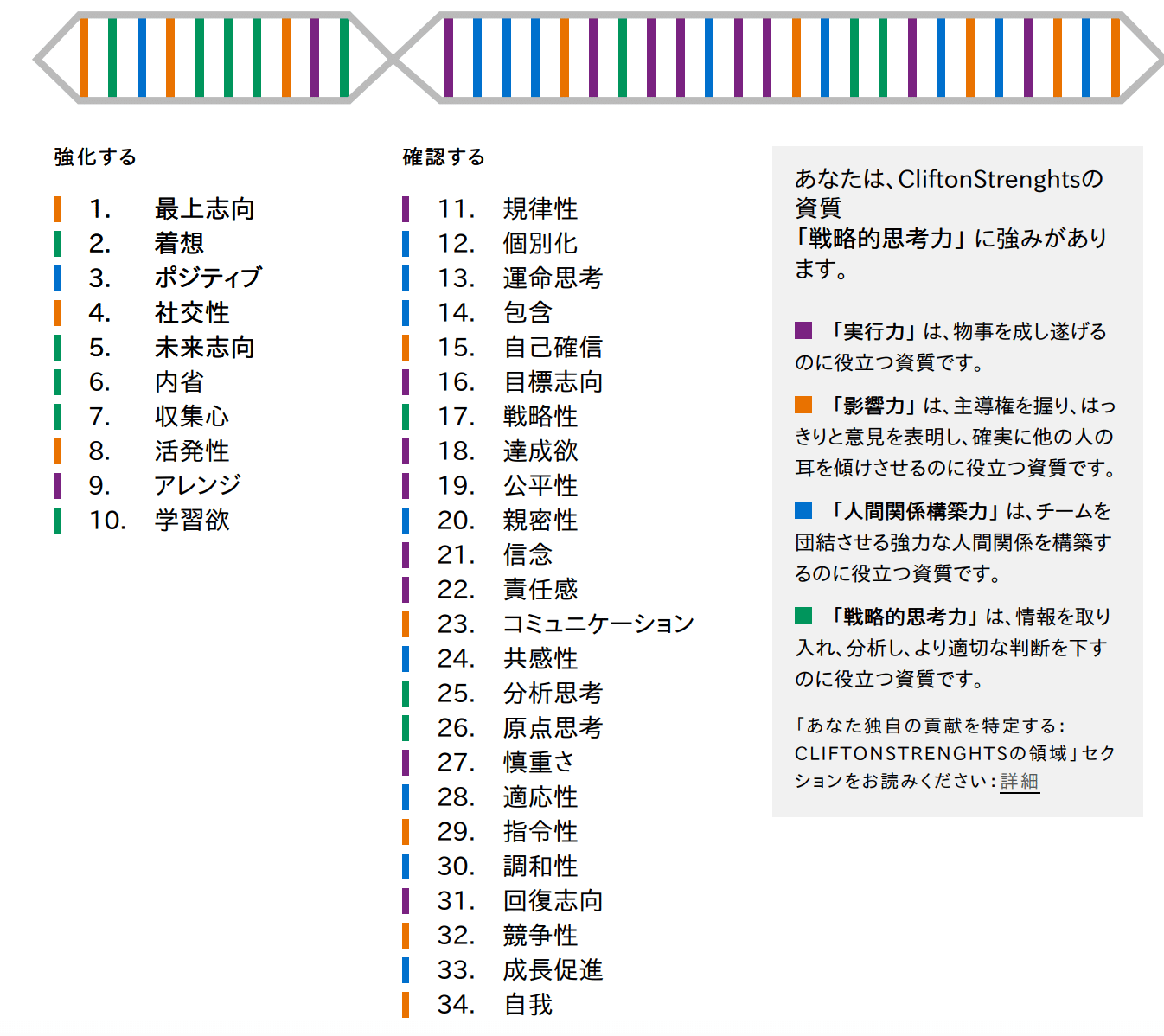

このプロセスを通じて、ストレングスファインダーの結果も改めて見つめ直しました。want toを軸にした「強みの言語化」を一文で表すならば、

「いまあるものの可能性に気づき(最上志向・着想)、未来に向けて人を巻き込みながら(ポジティブ・社交性)、新たな価値を提示する(未来志向)」

と整理ができます。

6. 内省 7. 収集心 8. 活発性 9. アレンジ 10. 学習欲

小学生の頃に書いた小説、流し打ちのバッティング、中学時代の税の作文、高校文化祭で書いた『トイ・ストーリー』の脚本、社会人になってからの旅行事業の挑戦まで、振り返れば「いまあるもの」に創意工夫を重ねてきました。

一方で、「実行力」要素は上位5つにひとつも入っていません。「どうやってやるか」よりも、「なぜやるか」「何をやるか」に重きを置いてきたのだと気づきました。

物事を成し遂げるのに役立つ資質(実行力)の優先順位は低め。アレンジ欲はありますが、達成や目標志向は、たしかにこれまで重要視してこなかったかもしれません。

メンターとの会話の中で、「あなたは変化球の曲がり方を研究するのは好きだけど、曲がるランキング1位を獲りたいわけじゃないよね」と言われたのも印象に残っています。最下位が「自我」だったのも納得でした。

アカデミー期間中の変化をいくつか書いておきます。

組織との関係性が変わる

これまで何度か転職をしてきたものの、結局は「会社の傘」のもとで生きてきました。しかし、職業機能を言語化できたことで、会社への依存からも少しずつ脱却できるようになりました。

「どんなマーケターなのか?」

モノ・コト・ヒトの「潜在的な価値」を掘り起こし、クリエイターとともに世の中へ新たな視点や枠組みを提示していく存在。

会社ありきではなくて「そういうマーケターが所属している会社に価値を提供している」と捉えられるようになりました。

抽象度が変わる

直近の3年間は、「役に立つ」という実利にフォーカスを当てていました。根底にあったのは「時間を意味あるものにしたい・変えたい」という想いです。

「意味ある時間」とは、エンタメからビジネス・経済まで、さまざまな領域で生まれるアイデアやコンテンツが人の心に届き、行動を生み、社会に価値をもたらしていく時間のこと。その価値を、クリエイターの力を借りながら届けていきたいと考えています。

では、それを持続的かつ深く、広く届けるにはどうすればいいのか?

もはや「競合企業」という発想ではありません。「マーケティングとは戦いの道具ではなく、戦いをなくす道具である」という木下勝寿さんの言葉に出会い、はっとさせられました。

以前は、「どう顧客を奪うか」の発想でいましたが、今では「一緒に業界を盛り上げていけばいい」と考えるようになりました。差別化さえ磨いていけば、他社と競合せずとも共存できるはずです。業界全体で、社会に与える価値の総量を大きくしていけばいい。

競合意識がなくなったことで、アカデミー卒業後も他社とのつながりは大切にしています。

マーケターの仕事が舞い込む

マーケターは、会社を通じて社会に機能を提供している存在だと気づきました。であれば、会社という枠を超えて、個人としてもその機能を発揮できるのではないか。そんな意識の変化が芽生え、会社外でのアクションも少しずつ始めるようになりました。

まずは臨場感を保つため、以前から気になっていたマーケティングサロンに参加し、外部からの刺激を取り入れました。すると偶然のように、商業出版を予定していたぶっくまさんから、書籍のプロモーションの相談を受ける機会が舞い込んできたのです。

ちょうど「マーケター」とSNSで名乗り始めた時期でもありました。名乗ることの力を実感した瞬間です。

販促では、それまでの経験をベースにアイデアを次々と提案しました。Amazon予約特典の選書企画や、Googleマップを活用して書店リストを可視化する施策(都知事選で話題になった安野貴博さんの動きがヒントになりました)、さらにはオリジナルPOPを制作し、出版社の営業担当者に届けてもらう取り組みなども行いました。

ぶっくまさんが柔軟に受け入れてくださったおかげで、多くの施策が実現しました。あとがきに「らこ」と名前を入れていただいたことは、やはり嬉しい出来事でした。

この経験をきっかけに、商業出版に関わる著者とのつながりや新たなご依頼が広がっていきました。アイデンティティを明確にすることで、会社の外でも価値を提供できるという面白さを実感するようになりました。

プロダクトへの挑戦

さらに個人としての取り組みとして、本の持ち運びに特化した「ブックバック」の開発にも着手しました。無形商材が中心だったこれまでと異なり、初めてゼロからモノをつくるプロジェクトです。自己適用期間をきっかけに、「これ、やっちゃおう!」という勢いで走り出しました。

「本当に欲しい」と思えるものをつくってみたかった。

アートディレクターの知人とタッグを組み、アカデミー卒業前にテストモックの完成にこぎつけました。

卒業後、製作を依頼した岐阜県の工場が繁忙期と重なり、連絡が滞るようになったため、やむなく都内の制作会社に依頼先を切り替えることにしました。プロダクト制作の現実、それは機能を増やせばコストが跳ね上がるし、ロットを増やせば単価は下がるが全体の費用はかさむ。すべてがダイレクトに跳ね返ってくる世界でした。

限られた予算でどこまで実現できるか。ギリギリのラインを見極めながら進める作業が続きます。「趣味はR&D」という言葉を胸に、いまも鋭意開発中です。

ぶつかった大きな壁

アカデミー期間中に、大きな壁に直面しました。

それは、人生の謎解きを通して見えていた「ほどほどにする」という甘えでした。理想にはまだ届いていないと感じていても、外から「すごいね」と言われると、「まあ、これでいいか」と正当化してしまう。最初から基準を設定し、その基準を満たすこと自体が目的になってしまう。

この甘えは、無料セッションの段階からすでに表れていました。チームメンバーやクライアントに褒められることが増え「できている」と思い込むようになっていたのです。

正直なところ、当時はコーチングセッションの質ではなく「数」をこなすことに意識が向いていました。どこかで自己評価を60点くらいで止めて、そこで満足してしまっていたのです。

このときの私は、エフィカシー(=ゴールに対してできると思う感覚)よりも、エスティーム(=現在の自分への評価)が高まっていました。職業機能を「プロダクトマーケター」と定めたことで、コーチとしてのゴールは曖昧なままだったにもかかわらず、妙な自信だけが先行していました。

「本気でプロコーチになる」という自覚や覚悟を、持てていませんでした。それどころか、「卒業すること」自体が目的になってしまっていました。最後の講義で「合格基準は何ですか?」と尋ねたのも、今思えば完全に自分のため、つまりselfishな質問でした。そこにGiveの姿勢はなかったのです。

その甘さは、卒業レポートにも如実に表れていました。

私はアカデミー生の中でも早い段階で有料セッションを終え、レポートを提出しました。提出時の内心は、「まあ、そこそこいけたんじゃないか」というものでした。しかし、現実はそう甘くありませんでした。

アカデミーから返ってきたのは、厳しくも真摯なフィードバックでした。スキルの精度に関する指摘ももちろんありましたが、それ以前に問われたのは、「本当に卒業レポートに向き合う覚悟があるのか?」という問いでした。

その言葉が深く刺さりました。思い当たる節がありすぎて、反論の余地などありませんでした。

動揺した私は、会社の近くにあるカフェに駆け込み、ノートを開いて今の状態を洗い出しました。その後、メンターに連絡して時間を調整してもらい、帰宅途中に駅で途中下車してスタバからZoomでセッションをお願いしました。

その日は食事が喉を通らず、ただ眠って、週末にかけて徹底的に向き合いました。

解決策は明確でした。甘えを断ち切るには、「ゴールに生きる」しかないということです。過去に物事がうまくいっていたときは、常に目的意識と自発的な努力が噛み合っていました。

そこに、ほどほどで落ち着く余地はなかったのです。今回エラーが起きたのは、そもそもコーチとしての助けたい対象が抜けていたからでした。役割としての「プロコーチになる」ことだけが独り歩きし、「誰のために」が、すっぽり抜け落ちていたのです。

人生をかけて誰を助けたいのか

生命時間をいったい誰のために使いたいのか。コーチングを通じて本当に助けたい相手とは誰なのか。これはアカデミー後半の大きなテーマとなり、何度も向き合い、ようやく言葉として表すことができるようになりました。

思い出すのは、これまで関わってきた表現する人たちのことです。表現しようと試行錯誤し、時にクリエイティビティにフタをしているような人を見てきました。ポテンシャルは高いのに、自己評価が妙に低かったり、小中学校の失敗経験を無意識に引きずり「発注されなければ動いちゃいけない」と思い込んでいたり。

人生をかけて取り組みたいのは、仕事やプライベートで本来持っているクリエイティビティと可能性を300%引き出し、コラボレーションが生まれ続ける場をつくることです。

これまでは「つくれないビジネスサイドの人」として、どこか引いた立ち位置にいました。でも、覚悟を決めてからは、「つくる人と一緒に成果を最大化させるマーケター兼コーチ」へと切り替わっていきました。

「主役はつくる人だから、私は裏方」ではなく、人生の主役として並走しながら価値を社会に届けていく。未来が、リアルに思い描けるようになりました。

その転換点となったのは、チームで開いた壁打ち会です。迷っている私に対して、仲間たちが真剣に向き合ってくれました。前を向く決断ができたのは、あの時間のおかげです。

フィードバックをいただいてから10日後。放送局に勤める知人からクライアントを紹介していただき、有料セッションを実施する機会が訪れました。

覚悟が定まっていたからこそ、相手にもその熱が伝わったのかもしれません。必要な介入ができ、クライアントのアイデンティティが動くセッションとなりました。まさに「120%やり切った」と言える体験でした。

その結果、認定資格(Certification)を取得し、プロコーチとして認めていただくことができました。卒業式ではスピーチの機会をいただき、実力No.1賞まで頂戴しました。光栄でしたし、何よりも心から嬉しかったです。

学びの過程でずっと意識していたのは、コーチングの三層構造──自己適用 → 人生の謎解き → セッションコントロールというステップです。技術の前にあり方がセッションにそのまま表れると、あらためて痛感しました。

あの最初のフィードバックがなければ、甘えを焼き切ることができなかったと思います。人生に通底する「甘え」と本気で向き合えた時間に、心から感謝しています。

これまでの人生経験と、セッションを通じて感じてきた特性は、現時点で以下の三点に整理しています。

- 無意識に押さえつけてしまっている「フタ」の開放と介入

- 今あるポテンシャルや可能性に気づき、まだ見ぬ未来のストーリーやビジョンを引き出し、誰よりも信じること

- 座組をつくり、他力を活かして物事を推進する視点や考え方を伝えること

自らの仕事のゴールとも接続し、コラボレーションが生まれ続ける場を創出するプロコーチとして走り出しました。

【現在】2025年34歳~「つくる」を体現

これまでは「つくる人間ではない」と思い込んでいました。表現する人を支える側にまわり、裏方に徹することが役割だと信じていたのです。前に出ることに、いつの間にか居心地の悪さを感じるようになっていました。

けれど、アカデミーでの自己適用や人生の棚卸しを通じて、過去と丁寧に向き合う時間を持ったことで、少しずつ変化が生まれました。思い出したのは、小学生の頃です。

「これやったら楽しそう!」と思いついたら、その場で鬼ごっこやかくれんぼのルールを即興でつくってしまうような、あの自由さ。やってみずにはいられない衝動。振り返ってみれば、そうした姿こそが本来の自分だったのだと気づきました。

いつしか「つくる=器用であること」という思い込みが芽生え、「不器用な自分には無理だ」と、勝手に距離を置いていただけでした。でも本当は、思いついたアイデアを誰かに投げかけて、反応を受け取りながら形にしていく。そのプロセスそのものが、私にとっての「つくる」だったのです。

いまは、「これ、おもしろそうじゃない?」という直感に素直になり、周囲を巻き込みながら社会とつながっていくプロセスに、いちばん「らしさ」を感じています。思いつきを投げること、試してみること、そして誰かと一緒にかたちにしていくこと。それが、私にとっての「つくる」の定義です。

許可を出し、現在は「つくる」を体現するプロジェクトを走らせています。

プロジェクト①ブックバッグ

コンセプトは、「大切な手紙を読むように、本を持ち運ぶ」。ペーパー素材を活かした風合いにこだわりながら、文庫本や新書がすっぽり収まり、日常に自然と馴染むようなアイテムを目指しています。

いまは、信頼できるパートナー企業と試作と改良を何度も重ねている最中です。想像以上に「ものづくり」は奥深く、難しい。理想を描くときは自由なのに、実現フェーズに入ると「何を削るか」「何を残すか」という、無数の選択と判断が求められます。限られたリソースや制約と向き合いながら、実用性と愛着のバランスを探り続けています。

並行して、「クラフトな人たち」という企画で取材するインタビュー連載も進めています。ものづくりを志した背景、選んできた道、理想と現実のあいだで重ねてきた決断。

プロダクトの背後にある考え方に触れることで、読み手の中にも何かが芽生えるような対話を届けたいと思っています。この連載が、読者自身の創作意欲や選択のヒントに繋がっていくのも狙いです。

プロダクトは、2025年11の販売開始を目指して準備中です。

プロジェクト②銀座ポピュラス

「ふらっと行けば、面白い人に会える街」。かつての銀座には昭和の文化人たちが集い、偶然の出会いから何かが生まれる。いまの時代にもう一度、復活させたい思いから立ち上げたのが、このプロジェクトです。

舞台は銀座。平成生まれのクリエイターたちが「会いたい人」との対話を行い、その記録を発信していきます。第一回は、音楽家・中村公輔さんと金光佑実さんの対談からスタート。音楽、創作、キャリア、AIとの向き合い方まで、ジャンルを超えた会話が広がるエキサイティングな時間でした。

また、平成世代のつくり手たちへの個別インタビューも並行して進行中です。日々どんなことを考え、何をつくっているのか。「出会いから何かが生まれる場」としての銀座の魅力を、今の時代に合ったかたちで更新していきます。

プロジェクト③新百姓との出会い

「ている舎」が発行する雑誌『新百姓』と書籍『新百姓宣言』を読んで、大きな共感を覚えました。

「人はつくるために生まれてきた」

「成長とは、つくる力が高まること」

これまで大切にしてきた価値観と重なる部分を感じました。

資本主義を否定せず、「今ここ」を生きる創造の力を信じる視点にも共鳴しました。雑誌『新百姓』に登場するのは、農業にとどまらず、建築・教育・編集・アートなど多様な分野で「つくる」を軸に動いている実践者たちです。肩書きよりも、日々の行動と思想に重きが置かれている点にも惹かれました。

実際にその思想に触れてみたくて読書会に参加し、何度か通ううちに編集部とご縁が生まれました。声をかけていただき、ある制作プロジェクトに参画することになりました。今後、具体についても追記していきます。

プロジェクト④HONTOな旅

「本をきっかけに旅をする」。シンプルだけれど奥深い体験を届けたいと思い、「HONTOな旅」というブックツーリズム企画を立ち上げました。

観光地を消費するような旅ではなく、地域の文化や記憶にじっくり触れる時間をつくりたい。旅先で偶然出会った一冊に導かれて、その土地を歩いてみる。書店や出版社を訪ね、人に会い、本と街の重なりを味わう。知的好奇心をくすぐる旅の形を構想しています。

発端は、「本を通じて、誰かと良い時間を過ごしたい」という素朴な想いでした。もともと祖父が横浜で書店を営んでいたこともあり、「場所と本の記憶をつなぎなおす」ことに個人的な意味も感じています。

現在は編集者や映像作家、旅行業の専門家たちとチームを組み、2025年内に日帰りバスツアーのテスト実施を計画中です。横浜や東京といった都市の文化資源を活かしながら、気軽に参加できるブックツーリズムのプロトタイプをつくろうとしています。

この企画では、旅の前後に読書体験を深めたり、ZINEを制作したりと、旅が終わったあとにも余白が残るような仕掛けも構想中です。プロデューサーとして全体の設計を担うと同時に、SNSやブログでの発信も続けています。

観光と文化のちょうどあいだにあるような、新しい観光のあり方を、「本」というメディアを通して提案していけたらと思っています。

何によって憶えられたいか

私が目指す、最も高い抽象度でのあり方は、「再定義する人」です。モノやコト、人の可能性を掘り起こし、クリエイターとともに社会に新しい価値を提示していく存在でありたいと考えています。

根っこにあるアイデンティティは、カルチャー(culture)とアクティビスト(activist)を掛け合わせた造語──カルティビスト(cultivist)です。

では、人生をかけて成し遂げたい「Will」は何か。ドラッカーの『非営利組織の経営』にも出てくるフレーズを問いかけるなら「何によって憶えられたいのか」。

自分史に向き合ったいま、はっきりと浮かんできたイメージがあります。

「これ好き! 面白い!」と思えるモノやコトを、つくる人と共に発信し、それを文化の遺伝子(meme:模倣や拡散を通じて伝承される情報の単位)として後世に多く遺していくこと。

究極的には、自我に行き着きました。

ベートーヴェンが楽譜に書いたとされる言葉に、こうあります。

「心の中から出たものであるならば、再び心に届かんことを。」

この言葉が、昔からずっと好きでした。仕事でも創作でも、本当の意味で人に届くものは、心から生まれたものだけだと思っています。アイデアがかたちとなり、誰かの心に届き、また次の何かを生む。その循環が生まれるとき、「心に届く」総量を少しでも多く、この世界に遺していきたいのです。

記憶されること、忘れられないこと。それは、どこか「死にたくない」という根源的な欲求とつながっているのかもしれません。

競争そのものにはあまり興味がありません。誰かの期待に応えるために、役を演じる必要もないと思っています。

好きなこと、興味のあることに正直に、プロジェクトを走らせていく。モノやコトをつくり続け、そこにレバレッジをかけて社会へと還元していく。

それこそが社会に果たせる価値だと信じています。この自我を肯定し、地に足をつけて、これからも前に進んでいきます。

最後に:これまでの人生の総まとめと、これから

こうして3万字以上、歩みを言葉にしてみて、改めて気づいたのは、根っこには、ずっと一貫した在り方があったということです。

- 衝動を信じて「これやろうよ!」と提案せずにはいられないこと

- 他人の可能性を見つけ「もっとできる」と信じること

- フタをしてきた人生だからこそ、フタに敏感なこと

- 意味ある時間を誰かと過ごしたい

これらがいつも突き動かしてきました。

「つくる側じゃない」と思い込み、裏方やサポート役に甘んじていた時期もありました。

「こうしたらいいのに」と感じても、その資格がない、器用さがないと勝手に線を引いていた。つくりたい衝動にフタをして、どこか腐っていた時期も確かにありました。

でも、過去と向き合い、衝動を思い出して「つくる」に許可を出せたとき。

ようやく人生が意思で動き出した感覚がありました。

「これ、できたら絶対おもしろいでしょ?」

そんな思いつきを信じて動けるようになったとき、不思議と気持ちが軽くなりました。この変化は、コーチングの在り方にも影響を与えました。

誰も守っていきたいのか

守りたい人は次の2種類の属性に分けられます。

①ビジネスとクリエイティブの間で葛藤している現場・ミドルマネージャークラス人材

ビジネスとクリエイティブの狭間で「調整役」に埋もれてしまった現場・ミドルマネージャー人材が「組織の配置転換」「社内新規事業立ち上げ」をする際、本来の自分の企画力や熱意を取り戻し、健やかに成果が出せるよう内面と実行の両面から伴走し続ける。

②本来やりたいことに立ち返って仕事を再構築したい会社員・個人事業主

越境や独立を目指す会社員、たとえば受託中心の働き方を見直したい個人事業主が、本来やりたかったことに軸足を置いて前進できるよう、プロデューサー視点での座組みづくりや、権限委譲・マインドの扱い方をお渡し、創造性と内発的動機に根ざした挑戦を支え続ける。

こういった人をたすける人生でありたいなと思っています。

記載したような方々は、こんなかんじで、できることが多く、ビジネスの足腰の筋力があるからこそ、本当にやりたいを無意識にどこかでセーブして蓋をしています。

・本当にやりたくないことでも自分で折り合いが付けられる

・何か発散したいとTwitterXやInstagramなどで発信をやってみる

・趣味を充実すればいいとどこかで割り切ろうとしてしまう

・そんなにやりたくないことでも一定の成果は慣れで出せてしまう

・新しい挑戦も嫌いではないけれど、どこかでブレーキを踏んでしまう

・いろいろやっているつもりでも自分だけの範囲でとどまってしまう

そんな心の声に蓋をしてしまっている人の背中を押したいと思っています。私は長らく自分自身を押さえつけてきました。今はっきり言えます。

have toを外して本来の自分を取り戻そう

誰もがクリエイティビティに溢れてる

抑圧をし続けてきたからこそ確信しています。

つくることは、特別な才能ではなく、生きることそのもの。

誰もがクリエイティビティを発揮できる世界へ。

誰かのためにではなく

まず、自分に素直になること。

そこからすべてが始まると信じています。

この自分史を読んで、「ちょっと話してみたいな」と思ってくださった方がいれば、気軽にご連絡ください。

プロコーチとして、全力であなたとともに次の一歩を探します。

(その際は、自分史、読んだよ!とひとこと添えていただけると嬉しいです)

XのDMがいちばん反応早いと思いますが、どの方法でも構いません。コーチング体験セッションフォームからコンタクトしていただいてもOKです。

公式LINEを一新しましたので、こちらから友だち登録いただき直接やり取りすることも可能です。

一緒に「らしさ」を取り戻し、再発見できることを心から楽しみにしています。

以上です!

コメントを残す