「クラフトな人たち」記念すべき初回は、書籍関連雑貨ブランド「BIBLIOPHILIC」の生産管理を担当されている今泉さん。BIBLIOPHILICは読書にまつわる道具を扱う、私が心から尊敬しているブランドです。

ものづくりする人もしない人も気付きを得られるかと思います。ぜひお読みいただければ嬉しいです。

読書用品の専用ブランドの始まり

はじめまして。らこと申します

BIBLIOPHILICと出会ったのは、箱根本箱のストアでした。読書専用グッズのブランドを認識したのは初めてで「こんな方法もあるんだ!」と、嬉しさと同時にくやしさのような感情も芽生えました。スタンドやブックケース、トートバッグを購入し、いまも愛用しています。

それ以来「読書の道具」に対して、ずっと関心を持っていました。プロダクトをつくる今も、その出会いが起点になっていると感じています。本そのものだけでなく、本を読むという行為を支えてくれる存在。

BIBLIOPHILICはまさにそのジャンルを体現していて、道具としても想いとしても、唯一無二のブランドだと感じています。

今回、ものづくりに向き合う先人として、今泉さんにじっくりとお話を伺いたく思います。

さっそくですが、BIBLIOPHILICというブランドは、どのようにして生まれたのでしょうか?

BIBLIOPHILICの出発点

スタートしたのは2011年、ディスクユニオン内のプロジェクトとして「読書用品を専門に扱うブランドを立ち上げよう」という構想が持ち上がったのがきっかけです。

僕はディスクユニオンの仕事でブックカバーを制作していた経緯もあり、その初期メンバーとして参画しました。内沼晋太郎さんにはプロデューサーとして今も入っていただいています。このプロジェクトは一貫して少人数で運営しています。

当時はまだ「読書用品」という言葉自体がほとんど聞かれなかった時代でした。多くの人にとって、それは雑貨や文具の一部という認識に留まっていたように思います。

でも、ディスクユニオンではすでに音楽まわりの道具や収納アイテムなど、専門的なアイテムを扱うノウハウがありました。その考え方を本にも広げてみたらどうかというアイデアが出発点でした。

役割を一言で表すと生産管理です。といっても商品の企画段階から生産管理、営業、店舗運営まで何でもやります。製造メーカーとのやり取りや納期の調整、媒体対応、Webショップの準備など、あらゆる領域を横断しながら動いていました。プロジェクトマネージャーとも言えると思います。

ジャンルの整理からスタート

最初に取り組んだのは、いきなり商品をつくることではなく「読書用品」というジャンルの整理です。「保護する」「メンテナンスする」「収集する」といった大まかな軸を立てて、そこに栞やルーペ、ブックライトなどをサブカテゴリとして追加。カテゴリーづくりからのスタートですね。

オリジナル商品の開発とあわせて、はじめは他社の商品も仕入れながら出店の準備をしていきました。

文具の世界には、機能性に優れた商品がたくさんありましたが、「かわいさ・かっこよさ」や「生活になじむデザイン」を追求した読書用品は少なかった印象でした。

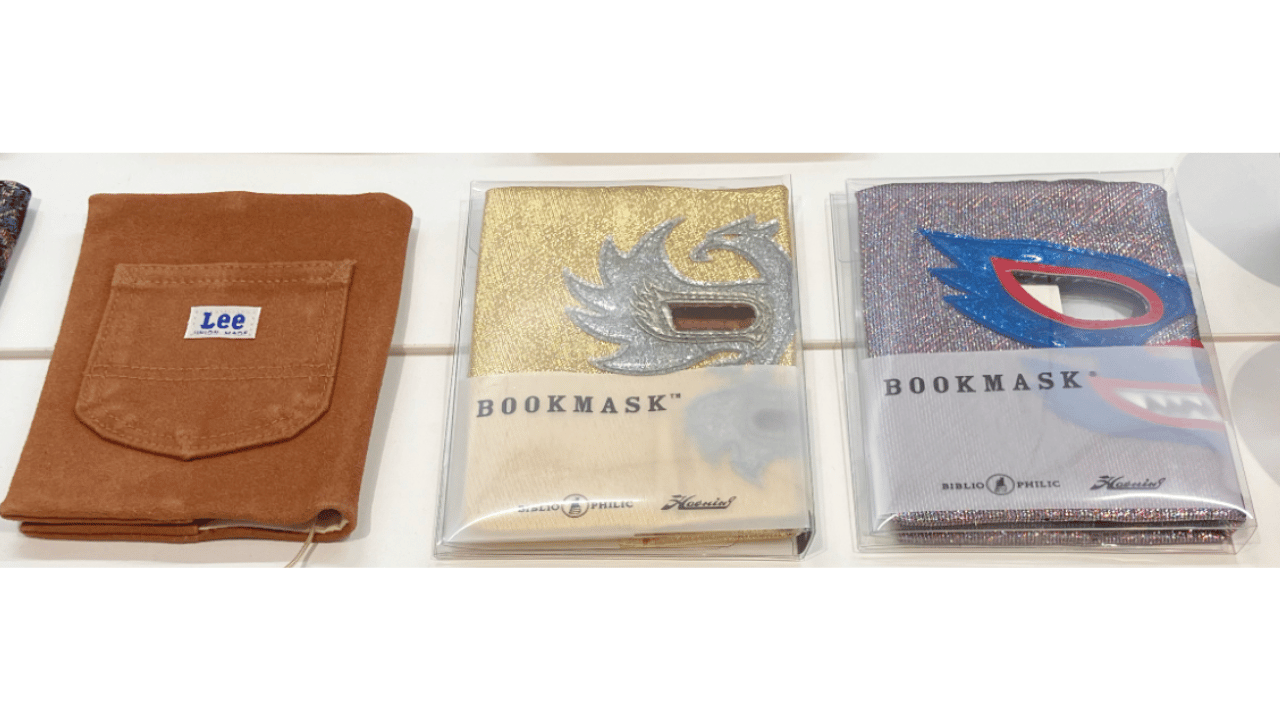

なので「この生地が使えたらかっこいいよね」と話しで決めたり。

Leeに別注した手触り感が特徴のブックカバーも

あとは多機能を詰め込むよりは「普段着のように自然に使えて生活になじむのがビブリオフィリックらしい」という共通認識はあったと思います。言葉にすることは少なかったですが。

本好きな人に寄り添う

コンセプトは「本好きな人に寄り添うための道具のブランド」です。内沼さんがいくつかネーミングを出してくださって、愛読家のためのBIBLIOPHILから取ってブランドは「BIBLIOPHILIC」に決まりました。

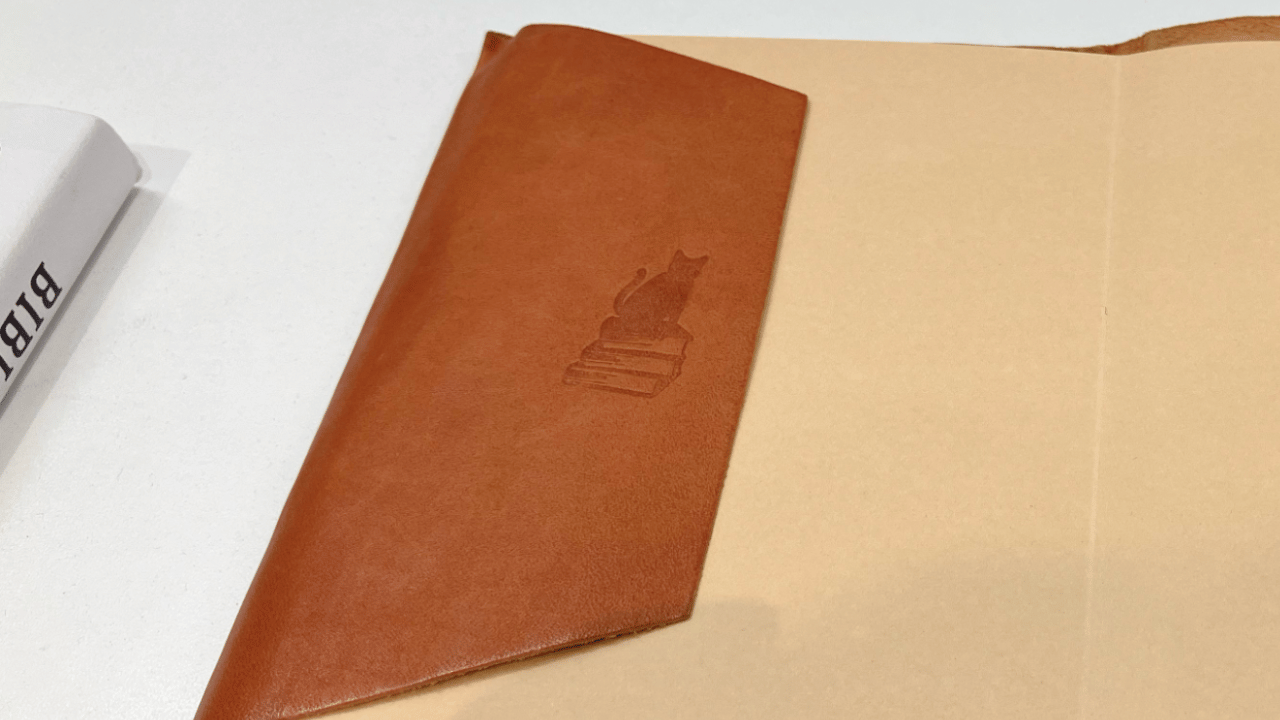

ロゴに関していうと「本棚で検索すると、猫が写っている画像が出てくるんですよね」という話が挙がりました。そこから「そうなんだ」とみんなで盛り上がって。

猫が題材になっている本って意外と多いんですよね。そういう連想が自然にできるというか。だから「猫と本がいいのかもしれない?」という流れになったんだと思います。ちなみに猫の首輪には「B」の文字が入っています。

引用:BIBLIOPHILIC「BIBLIOPHILIC CUSHION」

最初は手探りのショップ in ショップ

さて、始まってどうだったか。本の取り扱い冊数が多かったディスクユニオンお茶の水駅前店の「ショップ in ショップ」からテストトライアルとしてお披露目しました。

初めはオリジナルと仕入れも足した上でアイテム数は少なかったです。ブックカバーも2種類だけでした。そこでは流れで買ってくださる方がそれなりにいたかなという印象です。

その後、並行で進めていた旗艦店となる「BIBLIOPHILIC&bookunion新宿」をオープンして、プレスリリースやテレビ取材を受けたりラジオ対応も何件かあって、現場の運営をしながら徐々に書店への営業を始めます。

本の道具といった専門的な道具をブランド立ち上げまでして扱うのは初めてだったので販売は本当に手探りでした。

それは、ものをつくる以上に根気のいることだったんじゃないかと、今あらためて感じます。

手探りのなかでの販売戦略

BIBLIOPHILICが「読書用品のブランド」として確立される過程には、ジャンルの整理という前段階があったのですね!

そのうえで販売していく際には、どのような視点を大切にされていたのでしょうか?

また実際にご苦労されたことや工夫されてきた点などがあれば、ぜひお聞かせいただけたら嬉しいです。

ジャンルが確立されてない

まずは僕たちが何者なのかから説明するので大変でした。

立ち上げ当初、書店さんに営業へ行っても「読書用品って何?」という反応が返ってきて、説明するにも言葉を選びながら手探りで進めていました。

委託を希望される書店さんも多かったのですが、本のように返品が前提になっている商流に慣れているので「これは返せるの?」としばしば聞かれました。

僕たちとしては、買い切りで販売いただけるように、利益率や条件の調整も含めて細かく交渉を重ねていました。

でも当時は「そもそもBIBLIOPHILICって何?」というところからのスタート。電話で名乗っても伝わらず「ディスクユニオンの読書用品ブランドです」と説明をし直していました。

営業の部署が社内にあるわけではなく、そもそも書店向けの販路開拓はゼロからの挑戦。そこが一番大変だったかな。つくること以上に売ることが大変でした。

プロダクトをつくる上で皆さんが直面する壁でしょうか。展示資料をつくったり、棚割りの写真を送ったりしながら、商品の提案方法も模索していました。

ある書店さんには、トートバッグやブックカバーなどを組み合わせてパッケージでご提案したこともありました。単品ではなく、ある程度まとまった点数での展開が、売り場としての魅力を伝えるうえでも有効だったと思います。

卸先との関係性

卸先に対して「必ずこの数を置いてください」といったノルマのようなものは設けませんでした。

自分たちで立てた予算の範囲内で制作・管理を行っていて、そのうえで利益率や売上の見込みを試算し「このくらい売れれば予算的にも問題ないよね」という見通しを事前に立てます。

ブランドのスタート当時は卸先の選定は慎重に進めました。売れるかどうかだけでなく「どこに置かれるか」によってブランドの見え方が大きく左右されると感じていたからです。

世界観を理解いただき、共に育ててくれるような書店さんを大事にしていました。

試行錯誤した販売展開

現在、BIBLIOPHILICでは大型書店の雑貨・文具コーナーを中心に商品を展開しています。本好きの方が自然な流れで商品に出会える場として、手応えを感じている売り場です。

ただ、そこにたどり着くまでには試行錯誤の連続でした。

たとえば旅をテーマにした売り場面積の小規模の独立系の本屋さんなど、セレクトされた本を中心に扱っているお店にも営業に行ったことがあります。

空間はとても魅力的で、おしゃれなのですが、来店する人が限られていて。セレクトショップに興味がある人しか来ないので、売上につなげるのがむずかしかったです。

当時、こういったおしゃれな雑貨を取り扱うお店にもアプローチをしていました。本以外の雑貨がよく売れていた場所でも「読書用品」に絞って展開してみたら動かなかった。

実際に営業してみて気づいたんですが、規模とは別問題でお客さんの来店目的が違うんですよね。

余談ですが最近、オンラインで本屋を開きたい人向けの講座を見たんですけど、独立系の本屋さんが「雑貨も扱ってみたい」って思うことが多いらしいんです。

でも、実際やってみると売れないことも多いみたいで。そういう本屋さんって、本そのものが目的で来る場所ですから。雑貨が並んでいても「あ、これ違うな」って思われてしまうケースがあるようです。

大型書店という選択肢

経験を重ねる中で「集客力のある本屋さんで展開することの重要性」を実感するようになっていきました。

特に大型書店の雑貨コーナーのように、自然な流れで商品が配置されている場所では、それを目当てに来るお客さんに出会える機会が増えたんです。そういう場所は集客力も高く、購買意欲のあるお客さんが多いと感じています。

実際、切り替えてからは紀伊國屋書店の新宿本店や池袋店、三省堂の神保町本店など、いわゆる大型書店を一つずつ回って営業しました。

「池袋でやってみていいですよ」と言ってもらえて、実際に展開したところ、売上が一気に伸びました。

そうして「このモデルなら、きっと続けていける」と感覚を掴みます。神保町で結果が出たら「じゃあ次は京都店でもやってみましょうか」と、段階的に展開していきました。

十数年取り組んできた中で、自分なりの売ることへの答えが、少しずつ見えてきたような気がしています。もちろん、これが正解だとは言い切れません。

でも「こういう場で、こういうかたちで本の道具が売れていく」という実感のようなものが、少しずつ積み上がってきた気がします。

反応を見たいなら大型書店

これからプロダクトをつくって反応を見たいのなら、大型書店で試してみるのが一番リアクションを得やすい方法だと思います。

僕たちも、最初は方向性を探りながら進めていたので、すべてをいきなり切り替えたわけではありません。でも「これは売れないな」と感じたら、早めに見切るようにしていました。

たとえば2ヶ月展開して10個しか売れなかったら引き上げる。無理に置いてもらうと、書店さんの負担にもなりますし、商品にとってもマイナスです。

ものづくりにはお金が必要になりますし、つくったからには換金しなきゃいけない。だから、どう売るか初めから意識してました。

「売れる場所で、しっかり売る。手に取った人が長く使ってくれる」そこを一番大事にしてきましたし、それは今でも変わらない、大切にしていることです。

理想と現実のあいだ

売っていくうえでのリアルなお話、深くうなずきながら伺いました。このお話からBIBLIOPHILICというブランドの軸が表れていますよね

ここで、伺ってみたいのが理想と現実のあいだについてです。

理想として思い描いていた世界と、実際にものづくりや販売を進めていく中で直面した現実との間には、どのようなギャップがあったのでしょうか?またそのズレとどう向き合ってこられたのか、お聞かせいただけると嬉しいです。

ものづくりのせめぎ合い

プロダクトをつくる中で感じる理想と現実は、大きく二つあるかなと思っています。

ひとつは、社内での立ち位置や視点の違いからくる、ものづくりの理想と現実のギャップです。たとえばブランドに関わる関係者それぞれ関わる立場も視点も違っていて「こういう素材があると良いんじゃないか?」といった理想が出てきます。

でも実際には「スケジュール上きびしい」「予算的に無理」といった現実が出てきて、そのせめぎ合いの中で落としどころを探るわけです。

これは会社だからというより、スケジュールも予算も限られたなかで進めなきゃいけない現実があるからこそですね。

ここ最近でもずっと、そのバランスをどう取るかのせめぎ合いに葛藤を感じることがあります。

ノート開発の舞台裏

たとえばこのノートは開発に1年以上かかっています。構成を数回変えて、印刷工場に頼んでテストして、1回ごとにお金も時間もかかる。でも、やっぱりその積み重ねでしか本当に使えるものはできないんですよね。

見返しに厚紙を挟む構造も、当初は印刷工場の方に「できるかわかりません」と言われて。実際に紙を何枚か差し込んで、どの厚みなら製本できるかをテストするところから始まりました。

このノート、もともとは野鳥ノートのようなフィールドワーク用ノートから着想を得ています。観察しながらメモを取るには、手に持って書きやすい硬さや下敷きが必要です。だから見返しに厚紙を入れた構造にしました。

さらに、うちのブックカバーと組み合わせて使えるようにするには、1ページ目に段差が出ないよう調整も必要でした。ここはこの商品の「絶対に譲れないアイデンティティ」だと決めてやりきりました。

コストとの綱引きのなかで

全部にこだわっていたら価格が跳ね上がってしまうので、どこかで調整もしなきゃいけない。たとえば使う紙を「ケンラン」という比較的安価な紙にしたり、見返しの厚紙も再生紙より安い素材を選んだり。

何を守って、何を削るか。その取捨選択が、毎回本当に悩ましい。

売価については、感覚だけで決めてるわけではありません。

市場調査をしていて、同じA6サイズのノートが何ページでいくらで売られているかを各社リサーチし、マトリクスにして分析しています。その上で、自分たちの製品がどういう立ち位置なら出せるかを考える。そういうのも、私の仕事になります(笑)。

特に売上が大きく見込まれる商品や、BIBLIOPHILICを代表するようなプロダクトに関しては、原則チームで話し合って意思決定をしていますね。

ブランドチームの内沼さん、小田さんとはもう十数年の付き合いですし、毎月1回、定例ミーティングを欠かさず続けています。まさかこんなに関わるとは思わなかった、それぐらい身近な存在です。

ものをつくる上での工程や、職人さんとのやりとりの中にも、理想と現実のせめぎ合いがあります。つくって売るとは、お金をお客様からいただくことなので、当然ですがきちんと丁寧に向き合わなければならないと思っています。

もう一つの現実「営業」

さて、もうひとつの現実は、営業面です。

つくったものをどうやって届けるか。つくること自体は、ある意味ではシンプルなんです。でも、それをちゃんと届けること。誰かにとって必要なかたちにして届けることが、実は一番むずかしい。

今ではたくさんの書店さんに置いていただけるようになりましたが、これまでお伝えしたように最初は本当に苦労しました。メールしても返信が来ない、本部まで訪ねても話が進まない。そんなことも日常茶飯事でした。

「このプロダクト、紙もいいし、絶対いけるはず!」と思っていても、書店の事情や販売現場の現実があって、慎重にならざるを得ないことも多くて。在庫の持ち方ひとつとっても、書店さんには書店さんの事情がある。

自分たちの理想だけを突きつけても届かない。そのことは、何度も思い知らされました。

職人との出会い

そもそも僕らのプロダクトに関わってくださっている職人さんたちも、営業と同じく、ほとんどゼロからの開拓でした。

商品のラベルの製造メーカーを辿ったり、ネットで調べて直接アプローチしたりの繰り返しでした。

もともと僕自身がものづくりが好きで、自宅のレコードラックを自作したりしていたので、素材や構造を見る感覚は昔からなんとなく身についていたんだと思います。だから職人さんとの会話も「教えてください!」という姿勢で臨んでいて、それがよかったのかもしれません。

一つの製品に何人もの手が

ノートでもブックカバーでも、製品って一つの場所で全部つくってるわけじゃないんです。印刷屋さん、製本屋さん、紙屋さん、それぞれ分業です。

革ものになるともっと複雑です。皮をなめす人、加工する人、金型をつくる人、型押しする人と、何社も何人も関わってようやく一つができあがる。

だからこそ、「誰がどこで、どうやってつくっているか」をちゃんと伝えたいし、商品のストーリーとして発信することも意識しています。

僕は直接会いに行く

僕が職人さんとの向き合いで大切にしているのは「無理なお願いは絶対にしない」こと。

たとえばサンプル制作を頼んでおいて、コストが高かったから断る。そういうことって、業界ではよく聞くんです。職人さんにも当然コストはかかってる。

だからお願いするならちゃんと敬意を持って、お金も含めて誠実でいたいと思っています。

あともうひとつ、僕が必ずやるのは直接会いに行く。

出向いてサンプルを見せていただき、素材を確認して、その場で判断する。自分から行った方が結果として早いし、確実だと思います。

信頼関係を続けるために

製作の現場には、季節ごとの事情があります。たとえば7月〜9月は手帳づくりの繁忙期で、印刷会社はどこもフル稼働。うちのような小ロットの案件は、後回しにされることも少なくありません。

そういう理想通りには進まない現実とも、ちゃんと向き合っていかないと。

職人さんとのやり取りでも「できないことは早めに教えてください」と、最初にお伝えしています。気を遣ってギリギリまで黙っていられると、こちらのスケジュールが崩れてしまう。だからこそお互いが誠実であることが、信頼関係を続けるうえでも大事なんです。

理想と現実の間で、それでも手を動かす。地道な繰り返しこそが、ものづくりなのだと感じています。

これからのこと

これまでのお話から、一つひとつのプロダクトに誠実に向き合い信頼を積み重ねてこられた軌跡が伝わってきました!

今泉さんご自身として「これから取り組んでみたいことや、思い描いている展望はありますか?」未来に向けて、いま感じていることがあれば、ぜひ教えてください。

もうひとつお聞きしてみたいのは、今泉さんは「つくること」に、どんな喜びを感じていらっしゃいますか?

読書用品を盛り上げたい

最近よく思うのは「読書用品というジャンルが、もう少し認識されるようになってもいいんじゃないか」と。

文房具の世界には展示会もあるし、ユーザーコミュニティもある。けれど、読書にまつわる道具って、まだそこまでひとつの文化として扱われていない気がしていて。

だからいつか読書用品を一堂に集めた展示やイベントができたら面白いんじゃないかなって思ってるんです。

「ナインストーリーズ(NINE STORIES)」さんや、読むしかできないブックショルダーの「NIR IDENTITY & BOOK」さんですとか。

同じ想いを持ったつくり手の方たちともお会いして「こういう取り組みがもっと広がったらいいですね」って話していました。

ものをつくる人たちのなかには、やっぱりどこか共通する感覚があって。そういう方たちとジャンルを育てていけたら、読書や本屋さんの見方もきっと変わっていく。

そんなふうに感じています。

海の向こうの話

今では、海外、特に韓国を中心としたアジア圏からのお問い合わせをいただく機会が増えてきました。韓国ではいま本屋さんが元気で、東京アートブックフェアのようなイベントも盛況のようです。

そうした盛り上がりのなかで、韓国の書店さんとやり取りをさせてもらったり「こういう商品が求められていますよ」と、向こうでのトレンドやアイディアを教えてもらったりするんです。

それが参考になるんですよね。

こうした動きが少しずつ増えてきていて、海外でも読書用品に対する関心はあると感じています。

日本と海外では本のサイズやカバー文化そのものが違います。それでも「本を読む時間を豊かにしたい」という気持ちは共通しているように思います。

読書という行為があるかぎり、そこに寄り添う道具のあり方も、きっと考えていけるんじゃないかと。

そういう意味でも、今後は「海外にどう届けていくか」という議論を社内でも始めているところです。まだ決まったことがあるわけではないですが、この芽は大事に育てていきたいなと思っています。

ものづくりへの想い

読書用品というのは、言ってしまえば「なくても本は読める」ものかもしれません。それでも「これを使いたい」と思って手にとってくださる方がいる。その存在が原動力になっています。

わざわざブックカバーをかけてくれる、ブックスタンドで本を飾ってくれる。そうしたひと手間をかけてもらえていることに、嬉しさと責任を感じています。

やっぱり「どうしたらもっと喜んでもらえるか」を考える過程が、楽しいんですよね。

読書用品が当たり前の世界へ

ぜひ、らこさんの紙素材でつくられたブックバッグre:tterがリリースされた際はお見せください。

制作するなかで必要な素材があればご連絡ください。読書用品の世界がもっと広がっていくためにも、新しい選択肢が増えていくのは嬉しいことです。新たな挑戦をする方がいるのは、素直に嬉しいし、心強くもあります。

読書用品を盛り上げる同志として応援しています。また何かあれば、いつでもお声かけくださいね。

さいごに

今泉さん

お忙しいところお時間ありがとうございました。

誰も明確に定義してこなかった「読書用品」という領域を、ただの雑貨や文具としてではなく、一つのジャンルとして言葉にし、かたちにし、市場に根づかせていった。

その取り組みの重みを、あらためて実感しました。

一見、当たり前に存在している読書用品の背景には、素材の選定からスケジュール、予算や流通との葛藤まで、たくさんの工夫や判断がある。

「つくること」と「売るを通じて誰かに届けること」その間を誠実に開拓してこられた今泉さんの言葉の一つひとつが、深く心に残っています。

私自身が取り組んでいる re:tter もまた、読書にまつわる時間を豊かにする道具として、一歩ずつ育てていけたらと思っています。

つくるなかで理想と現実のギャップに戸惑うこともありますが、それでも「誰かの読書時間に寄り添えるものを届けたい」という気持ちは、今泉さんのお話を伺って、より確かなものになりました。

読書用品に限らず、ものづくりに向き合うすべての人にとって、気づきのあるやりとりだったと思います。時間をかけて、じっくりとお話を聞けたことが、何よりの財産です。

らこ

取材協力:BIBLIOPHILIC様

コメントを残す