- 書評ブログってどのように書けばいいの?

- 書き方の型ってあるの?

- ブログ初心者にわかりやすく教えてほしい!

こんな疑問にお答えします!

この記事では、初心者が書評ブログを手軽に書き進めるテンプレートを解説していきます。

書評は自由だからこそ初心者にとっては「どのように書けばいいか」迷いますよね?

ズバリ結論、読者を意識しながら文章を適切に届けることで、伝わる確度が上がります。

このラコブックスの記事を読むと、書評ブログを最短距離で起動に乗せる理解がしっかりと深まります。

✅筆者について

・大手メディア事業部マーケティング職

・これまで書評記事は500以上

・ブログ運営 月1.5万PV

・開設6ヶ月30記事で月1万円達成

・Twitterフォロワー10,000人強

- 初心者が持っておきたい心がまえ

- 書評ブログのテンプレート紹介

- 継続化させるコツ解説

- 書評ブログのメリット

- 書評ブログが読まれる方法

ちなみにブログ開設に必要なサーバーConoHa WINGは、お得なキャンペーンを実施しています。

ただいま最大55%OFFになるキャンペーンを実施中!

この機会を逃さずにささっと開設しておきましょう!

\今がチャンス!キャンペーン実施中/

書評ブログの書き方:本紹介する心がまえ

書評ブログを始めるにあたって心がまえが重要です。

下記4つのエッセンスをお伝えします。

①書評とは相手に伝わる文章

②自分が最高の読者

③ジャンルにこだわりすぎない

④良いところを拾う

①書評とは相手に伝わる文章

この記事における書評とは

「本について感じた事柄を読み手に伝わるように書いた文章」と定義します。

一般的に書評とは本の批評であり、良し悪しを指摘して価値を定めること。

とはいえ、いまは誰もが表現できる時代、もっと気軽な「書評」があっていいと思っています。

いずれにしても大事なのは 伝える≒伝わるです。

- 伝えるの主語は「自分」

- 伝わるの主語は「相手」

読者にせっかく目を通してもらう以上、「伝えたいことが伝わること」を心がけましょう。

②自分が最高の読者

オススメの想定読者は「あの頃の自分」です。

3年前だとか10年前、あるいは1年後の自分。未来視点でもOKです。

自分にする理由は、想像上のペルソナよりも具体の解像度が圧倒的に上がるからです。

その一方で、対象が自分に偏りすぎると客観性を欠いてしまいがち。

ですので、過去や未来 時間軸をズラして「客観性を持った読み手の自分」を意識しましょう。

自分がおもしろいと感じられると、モチベーションにもつながります!

③ジャンルにこだわりすぎない

一つのテーマを絞って一定期間、深堀りし続けるのはたしかに有効です。

なぜなら知の連鎖で選書の幅が広がり、読書と書評の質が上がるからです。

たとえば、私はテーマに「〜ブーム」としてラベルを付けして都度ハマっていました。

ただし、哲学ジャンルに限定するような過度のこだわりは自分を追いこみます。辛くなります。

戦略を立てた上で、たとえば「大好きな哲学特化でいく!」というような覚悟があれば問題なし。

とはいえ読書で新たな興味が生まれるものですし、感覚を大切にできる幅は持っておくのがベターです。

読了が目的化しないためにも「好き」を見失わずに!

④良いところを拾う

手始めは良いところを探しながら読み進めて、心に響いた箇所を発信しましょう。

「ここが好み!」という想いはテクニック抜きで人に伝わりやすいんですよね。

どんな本にも一つは自分の学びになる箇所があると考えています。

嘘を付いてまでその本を褒める必要はないからですからね!

余談ですが、優れた本は批判に耐えうるという考え方が『読書は格闘技』で紹介されています。

このように、まずは良いところを拾う読み方をして、徐々に「批評」の目も養っていきましょう。

書評ブログの書き方:本紹介のテンプレート解説

オススメのテンプレートをお伝えします。

①本のかんたんな紹介

②なぜこの本を読んだのか

③ユニークな一節の引用抜粋

④自分の考えや本への想い

⑤まとめ

正解はないので参考にしながら自分に合うものを見出していってくださいね。

テクニックをお伝えすると質問に答える意識を持っておくとベター。

なぜなら回答という構造そのものが書き手を「読者目線」にさせるからです。

その名も「インタビューライティング」。

下記の質問に答える気持ちで構成を組んで書いてみましょう。

①どんな本ですか?

②なぜその本を選んだのですか?

③心に響いた箇所はありますか?

④本について何を感じましたか?

⑤最後に一言お願いします

相手の頭の中の理解を想像しながら、読み手ファーストで自分の伝えたいことを記しましょう!

それでは構成ベースで各項目について補足をします。

書評:本紹介のテンプレート①どんな本ですか?

この問いに応えるためには「本のかんたんな紹介」が適しています。

あなたのフィルターを通じてどんな本なのか紹介すればOKです。

あえて「かんたん」としたのは、本そのものの長い説明は不要のためです。

出版年・ジャンル・著者、さまざまな要素を取捨選択して簡易に伝えましょう。

本の説明が冗長になりがちなので「かんたん」と表現しています!

書評:本紹介のテンプレート②なぜその本を選んだのですか?

数多くの本の中から「なぜこの本で書評を綴ろうとしたのか」を伝えましょう。

たとえば「積読して2年経って本棚でふと背表紙と目が合った」

といった偶然の事象も立派なきっかけです。

本を買った・選んだ理由は、紛れもないあなたのオリジナル。

あなたらしく胸を張っていきましょう!

書評:本紹介のテンプレート③心に響いた箇所はありますか?

この問いには、心に響いた箇所を引用紹介するのがオススメです。

本の魅力が端的に読者へ伝わりますし、メモやスクラップとしても役に立ちますよ。

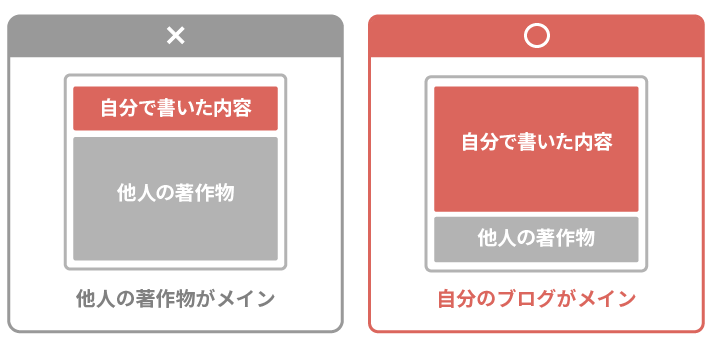

ちなみに引用はあくまで一節としてください。

引用:ブログにおける引用について解説!著作権を侵害しない方法とは?

長々と引用しすぎると著作権に抵触する場合があるのでご注意ください。

気をつけながら上手に引用を活用し、あなたの記事と扱った本の相乗効果を狙いましょう!

引用は読者に伝えやすいし記事が引き締まります!

書評:本紹介のテンプレート④本について何を感じましたか?

自分の考えを述べるわけですので正解はなく自由演技となります。

初心者でしたら読書を通じて感じた「自分の変化」に注目するのがオススメ。

というのも、養老孟司さんに「気付くというのは自分が変わるということ」という言葉があります。

- Aだと考えていたことがBになった

- Aの考えが肉付けされてA’となった

上記のようにビフォーアフターを意識してみてください。

前後の変化、つまりストーリー要素が加わることで、読み手に伝わりやすくなります。

書評:本紹介のテンプレート⑤最後に一言お願いします

一言で表すと「まとめ」ですね。

毎日継続させるような書評では、内容の振り返りはさらっとで十分です。

結びとしては、取り扱った本をおすすめしておくのが自然でしょう。

これまで綴ってきたことをふまえて下記を説明してあげましょう。

読者のリテラシーは高いですから、思っていないことは言わないようにしましょうね。

背伸びはせずに素直な気持ちを伝えれば、きっと伝わります!

著者ご本人の紹介がメインの記事ですが、この記事ではまさに”質問形式”で本紹介をしています。

最後にライターの古賀史健さんがnoteでおっしゃっていた言葉を紹介します。

背伸びをせず、偉ぶらず、ウソをつかない。

ブログを1年書いてわかったこと|古賀史健

書評ブログでは記事全体の文章構成にこだわろう

①どんな本ですか?

②なぜその本を選んだのですか?

③心に響いた箇所はありますか?

④本について何を感じましたか?

⑤最後に一言お願いします

上記の書評部分はもちろん、記事には前後のリードやまとめの文章が付くでしょう。

とくに始めて間もない時期は、やみくもに書き始めると文章が確実にとっ散らかります。

知っていること、好きなことだけが濃くなっていくんですよね!

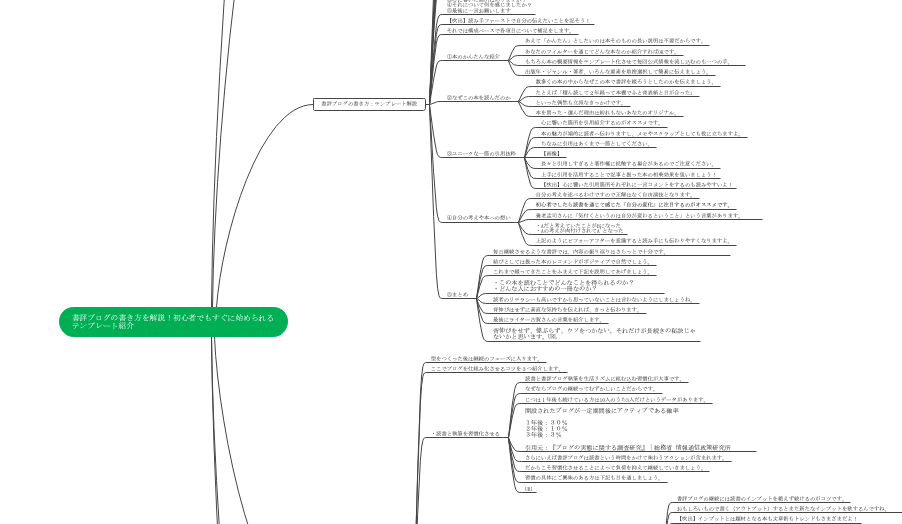

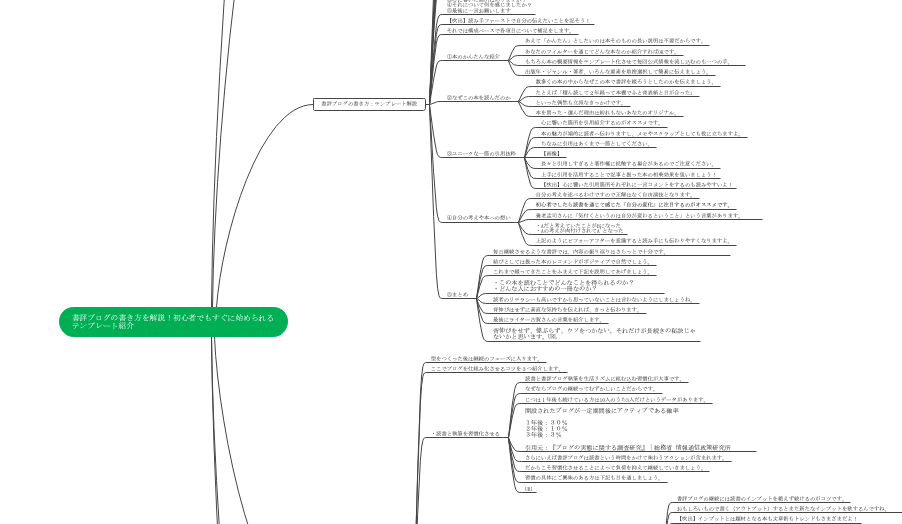

そんな場合は、記事全体の文章構成をつくるのにはマインドマップツールを使うと便利です。

※当記事を実際に構成していたものです。

私はいまだにブログ記事の執筆には必ずマインドマップツールを使っています。

構造から文章を書くと内容がブレなくなるので、ブロガーには必須のアイテムです!

私はEdrawMindを利用していますが、論理的にスラスラ書けるので心からオススメです。

その他あるとすればXmindやMindMeisterです。私はこの2つを試した上でたどり着きました!

今後、使っていくものなので買い切りの有料版でクオリティの良いものが結果コスパが高くなります。

書評ブログの書き方:本紹介 継続のコツ

型をつくった後は継続のフェーズに入ります。

ここでブログを仕組み化させるコツを3つ紹介します。

①読書と執筆を習慣化させる

②インプットを増やす

③肩の力を抜く

それぞれ詳しくみていきましょう!

書評ブログ継続のコツ①読書と執筆を習慣化させる

読書と書評ブログ執筆を生活リズムに組む込む習慣化が大切です。

なぜならブログの継続ってむずかしいことだからです。

じつは1年後も続けている方は10人のうち3人だけというデータがあります。

開設されたブログが一定期間後にアクティブである確率

1年後:30%

2年後:10%

3年後:3%

さらにいえば、書評ブログには「読書という時間をかけて味わうアクション」が含まれます。

だからこそ習慣化させて負荷を抑えることで持続性を高めていきましょう。

習慣化の具体に興味のある方は下記も目を通してみてください。

書評ブログ継続のコツ②インプットを増やす

書評ブログの継続には読書のインプットを絶えず続けるのがコツです。

おもしろいもので、書く(アウトプット)するとまた新たなインプットを欲するんですね。

インプットとは題材となる本も文章術もトレンドもさまざまです!

そこでインプットの種類と実際に役に立ったものを紹介します。

- 読書

- 要約サービス

- ブログ

読書

✓書評本

続けていくとプロがどんな書評をしているのか知りたくなってきます。

よかった本は『室内生活 スローで過剰な読書論』『座右の古典』あたりですね。

書評本を読むと、自分の興味の幅が広がるのでその意味でもオススメです!

✓文章術の本

文章術は基礎を抑えれておけば良いと思います。

たとえば『書くのがしんどい』『表現力豊かに、気の利いた文章が書ける』は参考になりました。

文章力を鍛えたい人は下記の記事でおすすめ本をしっかり解説しています!

✓Kindle unlimited

電子書籍の大きなメリットは「読みたいその瞬間」から読書できることです。

どの本を選んでいいかネタが枯渇し、当月の出費を抑えたいときはUnlimitedがベターです。

なぜならKindle Unlimitedは読み放題で、気になった本を取っ替え引っ替えできるため。

読み放題ですのでハマればブログの題材へ、残りは返却というように効率化できますよ。

この本も読めるのか!ときにラインナップに驚くほど。無料体験からどうぞ。

要約サービス

ビジネス書や自己啓発を扱う場合は要約サービスflier(フライヤー)がオススメです。

使用した実体験としてメリットは大きく3つあります。

- 書評ブログの題材探し

- 扱うかどうかの品定め

- 扱った本の論旨の理解

私自身、3つ目の論旨の理解に役立てていました。

読んだ本が思いのほか難解で著者が何を言いたいのか理解しかねることも。

そんなときにフライヤーで検索して要約対象だったときの喜びたるや。

自分の理解を助けてくれますし「そういうことだよね」と自信につながります。

ブログ

書評ブログを始めて感じたのは他のブログの情報の充実度です。

世の中は情報過多ですが、個人の発信でも参考になるインプットはたくさんあります。

たとえば「あすどく」さんは読書好きとして幅広さとその量に尊敬しています。

自分の方向性に近いブログを探してみるといいでしょう!

副業として書評ブログをしっかりつくりたい人は下記を目を通しましょう!

書評ブログ継続のコツ③肩の力を抜く

継続するなら肩の力を抜くことも大事な技術です。

負荷を減らすことと同じくらい読者にとってもときに「ゆるさ」は必要なんですね。

だって読者ファン目線に立った場合、力んでいるよりも親近感があった方が読みたいですよね。

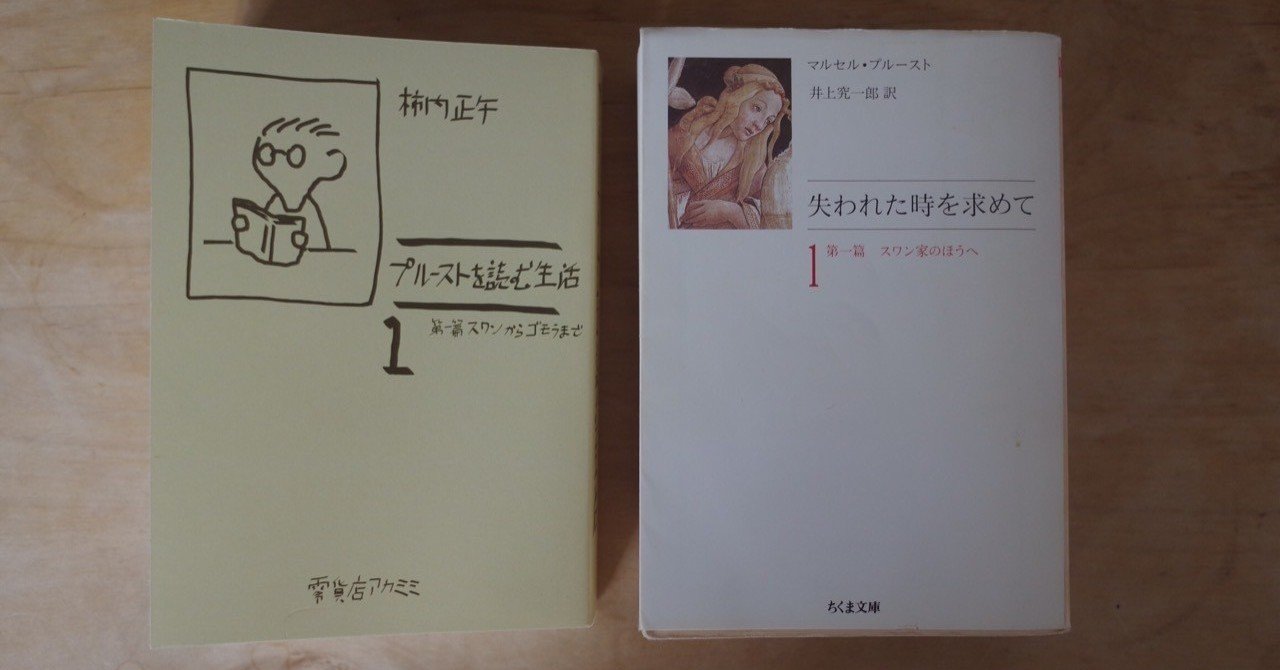

そこで、日記と書評が表裏一体となった優れた事例として『プルーストを読む生活』を紹介します。

プルーストの長編『失われた時を求めて』を読むプロセスそのものをコンテンツ化させた作品です。

じつはnoteの日記のような継続的な投稿をきっかけに書籍化したんですね。

著者の柿内さんのカルチャー・読書好きが伝わってくるし、書評の一つのカタチとしても成立しています。

アイデアとして膝を打ちましたし、力の抜き具合として参考になる点もたくさんあると思います。

以上、書評ブログの継続のコツ3つを紹介しました。

①読書と執筆を習慣化させる

②インプットを増やす

③肩の力を抜く

書評ブログ・本紹介をするメリット

書籍ブログを始めるメリットを以下まとめます。

結論として書き手のあなたの読書ライフが豊かになることは間違いありません。

その上で3つお伝えします。

①読書ノートとして資産になる

②共感を得ることができる

③副業にもつながる

①読書ノートとして資産になる

ブログにアウトプットした書評は記憶の外部装置として機能します。

書評ブログの形式で響いたポイントを残すと、何年も経ってから立ち返ることが可能です。

しかも!ブログは、Googleのクロール力ですぐに引っ張り出せます。

たとえば「site:サイトURL 単語」とGoogleで打つと、記事が一瞬で上がるんです。

つまりGoogleにあなた専門のメモ帳ができたようなものです!

ウェブ上に書評ストックを置いておけるのはあなたの資産です!

②共感を得ることができる

読者を意識して想いを綴っていれば、きっと誰かの目に留まります。

書評ブログを通じて、誰かの読書ライフも豊かにできる可能性を持っているのです。

さらに同じような志を持っている書評ブロガーとつながることができるのもメリットです!

価値観の近しい同志に出会えるのはとても嬉しい!

③副業にもつながる

誰かの役に立つことができれば書評ブログは副業につながります。

あなたの記事に共感した読者が行動を起こせば収益が発生するのです。

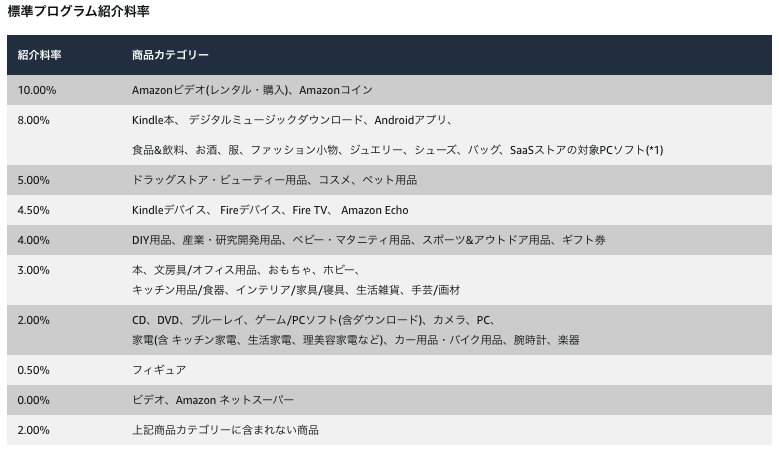

Amazonアソシエイトを使用した場合

つまり収益とは、読者の行動を背中押ししたその御礼なのです!

さらにブログのライティングは、あなた自身の作品ポートフォリオになるのです。

実際、私は本ブログの経験から尊敬しているメディアとご縁がつながり、WEBライティングとして新たな副業にもつながることができました!

興味があってまだ始めていない方には、心からチャレンジをおすすめします!

外部メディアに寄稿する

ちなみに外部のメディアに書評を執筆して報酬を得る方法があります。

ブックレコメンドという「次に読む本を紹介するウェブメディア」での寄稿です。

誰でもチャレンジ可能で、読者のいいね数や編集部の目にとまれば最大1万円の報酬がもらえます。

実績をつくる意味でもチャレンジする価値はあると思います。月替わりの課題本リストを眺めてみて決めてみるのがおすすめです!

読書ブログのおすすめ理由は下記で丁寧に解説しています。

書評ブログをWordPressで書きたい人へ【読まれるコツ】

WordPressで書く場合は、記事がユーザーに見つかる(読まれる)仕組みを押さえておきましょう。

ウェブの文章では、よほどSNSからの流入がないかぎりGoogle検索で上位表示されるかどうかが重要。

Google検索対策をしないと、しっかり書いても誰にも読まれないことを意味します。

ここでは最低限で理解しておくべき2点をまとめました。

1. SEOの基本を理解する

2.キーワードを選定する

それぞれみていきましょう!

1. SEOの基本を理解する

SEOとは『Search Engine Optimization』の略称。

あなたの記事を、Google検索結果の上位に表示させることで露出をねらう対策です。

- 検索上位でないと読まれない

なぜ対策が必要かというと、検索上位のページ以外は読者は読まないからです。

seoClarityが2021年11月に公開した検索順位別のクリック率データを紹介します。

| 検索順位 | クリック率 |

|---|---|

| 1位 | 13.94% |

| 2位 | 7.52% |

| 3位 | 4.68% |

| 4位 | 3.91% |

| 5位 | 2.98% |

| 6位 | 2.42% |

| 7位 | 2.06% |

| 8位 | 1.78% |

| 9位 | 1.46% |

| 10位 | 1.32% |

上記は日本のデータ。検索上位にないと読者が訪問してくれない現実が一目でわかりますね。

だからこそSEOを攻略していく必要性があります。

- ただしSEOハックにも限界がある

残念ながらGoogleはSEOに効く方法は公開していません。

というのも、外部に教えてしまうと質の悪いサイトがSEOをハックしてくるからです。

事実、Googleはスパムサイトなどを駆逐するためにアルゴリズムを日々改善させています。

なので、すべてはわかり得ないなかで、コントロールできる変数に着目するのが大事。

意識してアクションを続ければ1位キーワードの量産も可能です

- 重要なのは良質な記事

結論、検索上位のコツは「良質な記事を書き続けること」これに尽きます。

先に紹介したGoogleのアルゴリズムはすべてブラックボックスではなく、ヒントを与えてくれています。

たとえば、Googleが掲げる10の事実。ちょっと見てみましょう。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

結論、❶がもっとも重要です。

ユーザーの悩みを解決できる良質な記事があれば、読者は今後もGoogle検索をするでしょう。

つまり、ユーザーに検索され続けるためにも、Googleは質の良い記事を上位にあげようとします。

- 重要なのはE-A-T

それでは質の高さ=品質は何を表しているのかもう少し深掘ります。

Googleの検索品質評価ガイドラインにおける品質は、E-A-T(専門性・権威性・信頼性)と呼ばれています。

- 専門性(Expertise)

- 権威性(Authoritativeness)

- 信頼性(Trustworthiness)

これから書評ブログを始める方からするとハードルが高いと感じたかもしれません。

いきなり「専門性」と言われても。「副業でゼロから始めたい!」という人が大半ですよね。

確かにE-A-Tをふまえると企業やオフィシャルの情報源の発信がやはり強い。

ですが、専門性とは「どれほど詳しくて深掘りしているか?」「網羅性や一貫性があるか?」といった点。

たとえば、あれこれ日記のように書く雑記ブログよりも、本に絞った書評ブログの方が一貫性を感じますよね。

好きを積み重ねていき、キーワード選定を意識すれば、初心者でも上位を狙えるようになります。

2.キーワードを選定する

さて、SEOの基本が理解できたところでキーワード選定です。

たとえば次のような記事タイトルでイメージしてみましょう。

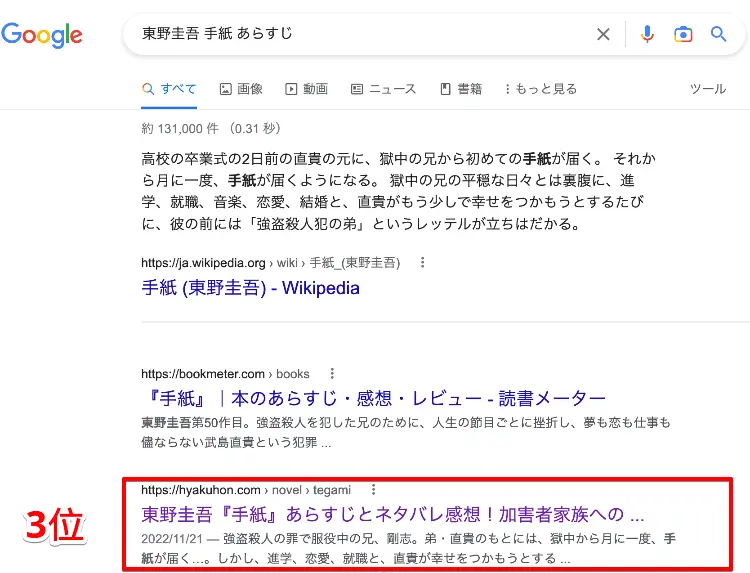

「東野圭吾 手紙 あらすじ」

結論、記事タイトルに著者名+本タイトルを明記しているのでキーワードとしては問題なしです。

じつはキーワード選定には3つポイントがあります。

- 一定のボリュームを確保できているか

- 企業サイトが少ないキーワードか

- 読者の検索意図とズレがないか

上位表示させて多くの人にアクセスしてもらうためにこの3点が必要です。

それぞれ解説していきます。

- ボリュームがあるか

Googleが提供している「キーワードプランナー」を使うと調べられます。

私が1年経験して感じた点は下記です。

- 100以下は少なすぎる

- 1000以上は難易度が高い

なので100-300あたりが狙い目です。

ちなみにキーワードプランナーは無料なので100〜1000など、ざっくりの幅でわかります!

ボリュームを細かく知りたい人は有料ツールもおすすめですが、立ち上げ時は無料でOKです。

先ほどの例で当てはめると「東野圭吾 手紙」では1000~1万なので多すぎます。

「東野圭吾 手紙 あらすじ」であれば100〜1000の範囲です。

有料ツールでボリュームを詳細にみると590なのですが、ひとまずこの例で考えてみましょう。

- 企業サイトが少ないキーワードか

先ほど専門性でふれたように企業サイトは強いので、検索1ページを占めていたらあきらめましょう。

幸いにも書評に関してはウェブメディアがあるぐらいで企業の競合は比較的少ないといえます。

たとえば「東野圭吾 手紙 あらすじ」では3位に個人ブログがランクインしています。

東野圭吾『手紙』あらすじとネタバレ感想!加害者家族への差別と手紙に込められた想い

このようにキーワード選定では、必ず現在の検索順位の状況をGoogleでチェックしましょう。

- 読者の検索意図とズレがないか

まず大事なのは読者の検索意図が購入前のニーズかその後かです。

なぜなら購入前ニーズの読者は、内容が有益であれば記事経由で本を購入するからです。

一般論として書評ブログは読み終わった読者が訪問しやすいと言われています。

たとえば「本のタイトル+考察」というワードで検索する人は“読んだ後”に記事を読む気がしませんか?

おすすめは次のようなワードです。

- 本のタイトル+あらすじ

- 本のタイトル+おすすめ

- 本のタイトル+感想

- 本のタイトル+書評

もちろん上記のワード検索者には読了している人も含まれますが、購入前のニーズを想定しているか意識次第で大きな差が出ます。

上記のおすすめワードを検索する読者のニーズは、下記のようなイメージ。

- 読みたいけれど失敗がないか

- 買う前に評判を知っておきたい

- あらすじは詳細に理解しておきたい

このように具体的なニーズやどんな読者が検索するかを想定することがポイントです。

まとめ:書評ブログの書き方を解説!初心者が活用しやすいテンプレート紹介!

読者ファーストを意識しながら書評ブログを書いてみましょう!

オススメのテンプレートの型は下記です。

①本のかんたんな紹介

②なぜこの本を読んだのか

③ユニークな一節の引用抜粋

④自分の考えや本への想い

⑤まとめ

読者目線で書くために下記の質問を意識して書いてみましょう。

①どんな本ですか?

②なぜその本を選んだのですか?

③心に響いた箇所はありますか?

④それについて何を感じましたか?

⑤最後に一言お願いします

なお、初心者が文章構成をつくるためにはマインドマップツールを使うと便利です。

私はEdrawMindを利用していますが、めちゃくちゃ捗っています。

※当記事を実際に構成していたものです。

構造から文章を書くと内容がブレなくなるので、初期ブロガーには必須のアイテムです。

デザイン性が高く、収益化をねらう書評ブログをつくりたい方は下記も目を通しましょう。

それではよい一日を!

コメントを残す